Blog

Desperte, Esqueça e Descanse.

Desperte meu coração,

faz de mim teu eu.

Desperte meu coração,

jaz em mim teu eu.

Desperte meu coração,

traz para mim teu eu.

Tombaste nos escombros?

Não culpes aos feiticeiros,

meteste o pé em caminhos embusteiros,

procurai a flor-dos-formigueiros,

curará os teus erros derradeiros,

ao contrário da altiva erva-dos-besteiros.

Esqueça-lhes meu coração,

faz de mim teu eu.

Esqueça-lhes meu coração,

jaz em mim teu eu.

Esqueça-lhes meu coração,

traz para mim teu eu.

Ergue os teus ombros,

afasta-te dos bisbilhoteiros,

seus conceitos são desordeiros,

desviam aos herdeiros,

buscai os nobres cavaleiros,

servos da ordem dos carpinteiros.

Descanse meu coração,

faz de mim teu eu.

Descanse meu coração,

jaz em mim teu eu.

Descanse meu coração,

traz para mim teu eu.

Costure os nossos encontros,

em momentos eternos,

desenvencilhe-te dos mundos externos,

aguardo-te nos internos,

registra nos teus cadernos,

os dias hodiernos são subalternos.

FERNANDO COUTO, 100 ANOS

“Por isso canto poemas algo inesperados

opacos sussurrantes e gratuitos como ventos

que todavia transportam invisíveis esporos

de sentido fechado como ouriços do mar

de agudos espinhos para mãos inábeis

e escondendo por dentro limas de esperanças”

(Fernando Couto)

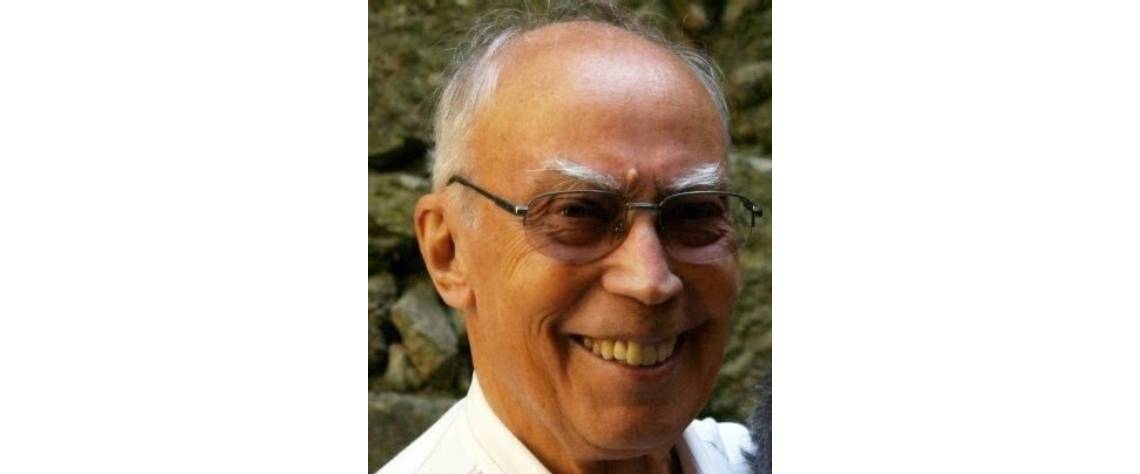

Estes versos, que se nimbam numa majestosa expressão, denunciam o belíssimo estro do Poeta Fernando Couto, cujo centenário hoje se assinala, poderiam ser também a súmula da sua biografia poética. Nascido a 16 de Abril de 1924, em Rio Tinto, nas cercanias do Porto, chegara à Beira em 1953 e fora na cidade moçambicana que, em 1959, se estreara com o livro “Poemas Junto à Fronteira” aos 35 anos. Nesse mesmo ano, Rui Knopfli publicara “O País dos Outros”, título provocatório do seu primeiro livro. Aliás, será Knopfli a fazer-lhe um dos primeiros e mais assertivos elogios: “Eis a beleza que encontro nos versos de Fernando Couto, a nobreza hierática e profunda das velhas catedrais, a sombria angústia das naves húmidas e a sua esperança, a ténue esperança que uma luz de vitral coa até nós”.

Em “Poemas Junto à Fronteira”, o profundo humanismo e a esperança no porvir (vivia-se o tempo ulterior à Segunda Grande Guerra) dominam o lastro dos versos de Fernando Couto, largos na sua estiva e completitude: “sinto-me a dispersão dos braços da estrela do mar / e ecoam-me no interior de búzio todos os gritos”. Relendo-o, hoje, cotejo uma influência antiga que então me escapara: a do poeta americano Walt Whitman. A minha aproximação à obra teria sido pelo lirismo, o viático do poeta. O primeiro seu livro, porém, é muito whitmaniano. O grande poeta da fraternidade e da esperança, autor de “Folhas de Relva”, vate da revolução americana e inventor do verso livre, celebrava e sonhava um mundo fraterno. A primeira obra de Fernando Couto é essa busca de um mundo fraterno. É obra de um humanista que nunca deixaria de o ser.

O segundo livro, “Jangada de Inconformismo” (1962), surge três anos depois. “Nasci em Abril de 1924 / e pouco depois de eu brotar da terra / uma nuvem escureceu o Sol / e guardou-o no bolso de sobrecasaca”. O tom muda discretamente. O título, a esta distância, parece-me ousado. Nele não se omite o desencanto. Os poemas trazem ainda o fôlego whitmaniano. África e a sua paisagem “em chamas de amarelo e rubro íntimos” irrompem na sua escrita: “a terra de África abre a flor de duas pétalas rosáceas”. Audaz não só o título, mas a indagação que a obra transmite. Já não se trata de um poeta que apenas estende a sua solidariedade, mas que se assume numa interrogação derrogante: “Que rios te correm na voz / Paul Robeson? / Que marulhantes graves e longos / rios é o teu canto / Paul Robeson?”

Noémia de Sousa, em 1950, escrevera um dos seus mais emblemáticos poemas: “Deixa passar o meu Povo”: “Mas vozes da América remexem-me a alma / E Robeson e Marian cantam para mim / spirituals negros de Harlém. / “Let my people go” / – oh deixa passar o meu povo! / deixa passar o meu povo! – / dizem.”

Veja-se: estão aqui os mesmos referentes da geração fundadora da moderna poesia moçambicana. “Jangada de Inconformismo” interpela um mesmo tempo porvindouro e tenta derruir a mesma situação ominosa. Neste livro, Fernando Couto haveria de se tornar, fatalmente – digo-o, com afoiteza –, um poeta moçambicano. José Craveirinha dedica o poema “Mesmo de rastos” a Fernando Couto: “Mesmo depois / eu quero que me escutem / na razão da minha voz insepulta / e viril como um punhal // E que a terra apenas cubra / a memória dos gestos inconclusos / e não o sopro incontido / dos gritos que eu gritar / no túrgido silêncio das manhãs / carregadas do mênstruo com que nascem”. Lutam, pugnam, contendem, propugnam por uma mesma condição, numa mesma pátria. “E na minha humana condição / a morrer insubmisso / e a gritar vou / como as ondas que nascem das ondas do mar / e morrem para se renovar”.

Fernando Couto não se resigna nem desiste da contenda na sua “Jangada de Inconformismo”. No poema “O medo e a esperança” escreve: “Quero perguntar-te e não sei os gestos / nem as palavras mágicas ou compreensíveis / para conjurar a mancha do medo / que ensombra o teu rosto esculpido em negro // Não sei os gestos e as palavras mágicas / e todavia não desisto e procuro / certo de haver uma ponte praticável / entre os meus e os teus olhos erguidos”. Aqui não se trata apenas do homem solidário do livro primeiro, mas está o poeta comprometido. Há uma causa subsumida. Ou melhor: subtendida. A mesma causa de Noémia de Sousa ou de José Craveirinha. A mesma insubmissão, a mesma rebeldia, a mesma subversão.

Eugénio Lisboa – que abandonou recentemente o reino dos vivos – referindo-se ao livro “O Amor Diurno” (1962) não se furtava a entusiasmados encómios: “Fernando Couto ama alucinadamente as formas, ama o gozo de as amar, revê-se nesse gozo, requinta-o, afina-o, remira-o, procura-lhe alternativas ansiosas e mais perfeitas, substitui-as, experimenta-as, larga-as provisoriamente, retoma-as…”

Lisboa era dado a mofinas verrinosas. Mítico era o seu ácido sulfúrico, no entanto generoso quando elogiava. “O Amor Diurno”, escreverá o autor da intrépida Crónica dos Anos da Peste, “é um livro de franca exaltação amorosa, melhor: de exaltação da beleza e do prazer. É um livro de um esteta, de um amante inequívoco da beleza, do gozo sensual...”

O corpo, o desejo, a volúpia. Logo nos primeiros versos: “anémona sensual / aberta ao sol a prumo”. Veja-se-lhe o apuro e a estética destes dois versos. Mas há mais. “O teu sexo radioso / é uma ínsua doirada / marcando a foz do teu corpo”. Ou: “E o teu sexo será / corola deslumbrada / ao Sol / depois da noite”. Belo poeta.

“Feições para um Retrato” (1971), a obra consecutiva, é uma espécie de um poema único em vários cantos breves: “O rumor da água na tua voz / é um fio de música no teu andar”. Outra vez o corpo, o êxtase, o amor. A necessidade do canto e a tristeza ineludível. Ou um “aprumado grito” na “agreste paisagem de dunas”. Ou ainda: “E, amando-nos, / avivamos o traço esguio e sinuoso / dessa fímbria de encontro de morte e de vida”.

Poeta bissexto, Fernando Couto só voltará a publicar vinte e cinco anos depois. “Ama de novo para de novo perder” escreverá em Monódia (1996), esse longo solilóquio. Livro que também tem o “irreprimível fascínio da asa”, ou a savana, ou o deserto, ou ainda os rios. A solidão e os exílios, regressos e deslumbramentos. As praias, o mar. Os filhos. A Beira. Todo esse “halo de ternura” de um poeta para quem nenhum país é estranho: “Emigrante da alma fazendo pátria”.

Poemas de várias épocas, datas ou circunstâncias, mas nunca arredados da sua filigrana que fazem de Fernando Couto um grande poeta: “Toda a luz em redor / se despenha nos teus olhos / e irisada incendeia / todo o ar que te rodeia”. Ou quando evoca a mãe: “Assim nos contemplavas, / atenta e lúcida, carinhosa e distante, / com velado pudor dissimulando / um delicado e candente amor magoado”. Isto é pungente. Ou quando, no mesmo livro, escreve: “A mão de Deus moldando a curva do seio / a mão humana traçando a curva da ogiva”. É de uma beleza indubitável.

Livro de fascínios, encantamentos e desencantos, eis o título que anuncia a obra subsequente: Os Olhos Deslumbrados (2001): “Do fascínio ao desencanto / o pequeno passo, inevitável, / dado sem cólera nem desalento / em serenidade e lucidez. // E de novo o regresso ao fascínio / em limpidez sem mácula, / serena, sem mágoa, apesar do ciclo...”. Este livro é mais “um lampejo de ternura”, atravessado por alguma melancolia ou nostalgia: “A melancolia é o rio do passado / e o olhar o suave desencanto / todo nimbado de ternura / de quem muito amou e foi amado.”

Esta ternura compungida denuncia o Outono da vida, a sua “incurável melancolia”. O amor, sempre. No poema “Esposa” dedicado à musa Mary (a sua Maria de Jesus) escreve o poeta: “Trazes contigo oculto o Sol / emergindo com ternura dos teus olhos / iluminando tudo quanto vês”. Numa sequela, três anos depois, estes esplendentes versos do mesmo poema: “Deus ao céu roubou / duas estrelas / e com elas fez teus olhos”. O esplendor do lirismo. A beleza das imagens. O tropo. A metáfora. Um lirismo despojado. Nele canta a Primavera (“a prenunciada Primavera”), como designa o Outono e as suas névoas: “Há um júbilo interior e secreto / e nimbado de nostalgia / fora e dentro de nós, / interior e secreto / e contudo visível”.

É um livro disfórico este Os Olhos Deslumbrados em oposição a O Amor Diurno: “Tão discreta, tão frágil, tão efémera, / assim me encanta e me comove / esta límpida alegria, tão leve, tão clara, / nascendo flor de jacarandá, tão frágil e discreta”, escreverá num poema (da série “Africanos” ) dedicado a Glória de Sant´Anna. Segue a mesma caligrafia, está no mesmo cálamo, contudo é nublado. A despeito, é também um livro de cintilações.

Uma delas está num poema escrito na e sobre a Ilha de Moçambique: “Nenhum sinal de vida, nenhum / rumor ou brisa, aroma ou ave.../ apenas o canto das cigarras, o canto / infinito e incansável”. Nada faria supor tratar-se da mítica ilha dos poetas, não fosse a data e o lugar e a desinência do admirável poema “Sesta”: “O sol parou e o mar adormeceu / na quietude luminosa do silêncio”. Belíssimos versos que sempre escaparam aos atentos exegetas da mitologia da Ilha. Alberto de Lacerda, no seu esplendoroso Exílio, sentira o mesmo: ““Ilha onde os cães não ladram e onde as crianças brincam / No meio da rua como peregrinos / Dum mundo mais aberto e cristalino.”

É também o mais africano livro de Fernando Couto, ali onde: “sem dimensão / é rio deslizando / lento, lento, lento / sem caudal, sem margens, / mais lago do que rio.” // Ao calor diurno / as conversas mansas / no terreiro calmo.” Curiosamente, Sebastião Alba confessara em “Almoço à zambeziana sob uma árvore”: “Conto as anedotas que oiço / noutras reuniões, / aos meus amigos de subúrbio, / os menos designados. E nenhum ri.” Fernando Couto teria outra fortuna nas suas ágoras: “Ao luar e à fogueira, / histórias sem fim / e sem fim os mistérios, / sensuais as danças / e os rituais do sexo.”

Convivi extensamente com o poeta. Inicialmente nos anos 80, na Escola de Jornalismo, que ele dirigia, coadjuvado pela mulher, Maria de Jesus. Ela, expansiva e arrebatadora, tecida de afectos. Ele mais acanhado. No entanto, dizia-me coisas espantosas. Falava-me dos seus poetas electivos. Segredava-me sobre o ofício. Citava versos como se praticasse confidências. Como se partilhasse revelações, sinalizasse epifanias. Na sua sala, os poemas eram círios que demarcavam uma confraria.

Nas muitas conversas que tínhamos era frequente falarmos de Eugénio de Andrade, um poeta que povoou a minha juventude literária, e que era um dos poetas portugueses que ele mais admirava e o haviam influenciado. Era dos seus autores electivos. Aliás, não esqueço nunca estes versos de Eugénio de que eram igualmente caros a Fernando Couto: “Estou de passagem: / amo o efémero.”

Da lavra de poetas portugueses que o tinham entusiasmado poderia incluir Antero ou Pessoa. Fernando Couto era de uma grande erudição, embora não fizesse gala nisso, nem a exibisse. Paul Éluard era a grande influência dos poetas franceses que ele sofrera, a par de Louis Aragon ou Supervielle (Jules Supervielle, poeta francês nascido no Uruguai, que eu não ouvira falar até à data). Mas havia muitos poetas que ele admirava, que ele lia, e alguns tantos que ele traduzia. E ele traduzia-os primorosamente. Não me falara de Walt Whitman. Conjecturo, a esta distância, que tenha sido uma influência que ele haveria de enjeitar com o tempo. Aliás, a sua poesia deixaria de ser abundante e era dominada por uma economia de palavras e de imagens. Os poemas passam a ser curtos, como centelhas, lampejos, luminescências.

Naqueles anos em que a revolução catapultava todos os entusiasmos e estava na origem de muitos equívocos – como definir funções iminentemente patrióticas para a poesia – ele ensinou-me que esta (a poesia) deveria dar livre curso à experiência mais profunda do ser humano. E disse-me algo que até me deixou estupefacto: “os poetas são loucos.” A poesia para ele resultava desse ímpeto interior, dessa necessidade de dar voz ao mais profundo do ser humano, muitas vezes às cegas e de forma imperiosa, impetuosa, posso eu acrescentar agora. A poesia era algo que vinha do mais arraigado do seu ser. Disse-me então Fernando Couto e eu anotei: “Acredito, como Maomé, que os poetas são loucos, que fazem e escrevem loucuras e andam por caminhos ínvios como cegos.”

A Beira, onde coordenou um suplemento literário do Diário de Moçambique e onde foi, com Nuno Bermudes, impulsionador das coleções Prosadores e Poetas de Moçambique, levadas a cabo no Notícias da Beira, por vezes era tema. Lá tivera uma actividade importante. Os livros de poesia eram de uma grande beleza. Editou poetas como Glória de Sant´Anna (“Poemas do Tempo Agreste”) ou Rui Knopfli (“Máquina de Areia”). Pertenceu ao grupo que criou o Cine-clube da Beira, participou da criação do auditório-galeria da cidade, onde se realizavam exposições, recitais, conferências; na emissora do Aeroclube tinha dois programas semanais, um deles com o nome de “Luar da Terra”, título que pilhara, por assim dizer, a André Breton.

Fernando Couto foi ainda um exímio tradutor. Ele chamava-lhe vício. Traduzira, entre outros livros, o mítico “Rubayyat”, do Poeta Omar Khayyam (1048-1131). Disse-me Fernando Couto que amava e admirava este poeta persa que se rebelou contra o Islamismo, adoptando um hedonismo que poderia dever muito aos poetas e filósofos gregos, mas também aos poetas e filósofos árabes pré-islâmicos. Deleitara-se a traduzir aquela poesia que é um cântico de amor à vida, lúcido, amoroso, sensual e delicado. E, todavia, há quem tenha pretendido tomar “Rubayyat” como expressão do amor divino, quando, a seu ver, era exactamente o amor carnal e a sensualidade que o poeta persa celebrava. O mesmo que ele fizera em “O Amor Diurno”, afinal.

Naqueles anos, tentávamos atalhar um caminho da poesia lírica, do amor, da sensualidade, que estava nos antípodas do que fora o excurso poético moçambicano desde os primórdios da independência. Claro que havia excepções – Luís Carlos Patraquim (“Monção”, em 1980) ou Mia Couto (“Raiz de Orvalho”, em 1983), a meu ver, são paradigmas dessa excepcionalidade –, mas o tom geral e os ditames eram esses. Ouvi-lo discorrer era uma espécie de lenitivo. Senti que Fernando Couto, de algum modo, me dava os argumentos que sustentavam a via que nós, com alguma rebeldia, intentávamos. Hoje isto poderá parecer uma frivolidade, mas à época, o lugar da poesia chamada de combate, ou engajada, ou mesmo revolucionária, o lugar dessa poesia era inequivocamente decisivo. Sendo que nós, alguns de nós, víamos na poesia lírica ou intimista, o percurso que queríamos fazer e, assim, estávamos a libertar-nos de um anátema. Um pesado anátema.

Este era o Poeta Fernando Couto que eu conheci em 1987. No ano seguinte, trinta e cinco anos depois de Moçambique, feitos de jornalismo e poesia, retornava a Portugal. Não foi por muito tempo, felizmente. Em meados dos anos 90, Mia Couto, Manuela Soeiro, Ricardo Timane (que morreu prematuramente) e eu próprio formámos uma sociedade editorial que se associou à Caminho – a Ndjira. Fernando Couto regressa de Portugal e junta-se ao projecto. Era preciso ter um editor a tempo inteiro, ali estava ele com toda a sua generosidade, a sua imensa cultura e o seu avisado saber.

Poeta nimbado de esperança desde o seu primeiro livro (“Poemas Juntos à Fronteira”), num tempo precário e desconcertante, em busca de uma humanidade mais justa, com poemas largos como a sua ampla fraternidade, cedo Fernando Couto irá conhecer a disforia do desencanto e procurará na sua “Jangada de Inconformismo” contraditá-la.

O amor, a sensualidade e o corpo em “O Amor Diurno” poderão ser uma espécie de evasão do tempo ingeneroso que viverá. Essa fuga do poeta, por assim dizer, que se exila num monólogo longo consigo próprio (“Monódia”), entre os seus exílios, deslumbramentos e desencantos, seja no lugar das origens (“em Rio Tinto arredores do Porto / a minha terra estende um oceano / de verde”) ou nas paisagens africanas, que impregnam a sua obra (toda, mas sobretudo “Os Olhos Deslumbrados”) de uma ternura, ainda que magoada, incapaz no entanto de se entregar à desesperança ou à ruína da esperança.

Afinal, Fernando Couto fora sempre um poeta da ilusão, do sonho, da crença. A sua poesia é um crédito ao futuro. Uma profissão de fé. Uma declaração de amor. Navegou sempre na mesma jangada em busca dessa fronteira de afectos. Entre o primeiro e o último livro há uma espécie de solstício. É um ciclo poético harmonioso, coerente. É o arco da sua biografia, da sua vida e do seu destino. Em 2007 publicaria uma antologia poética, “Rumor de Água”, que é uma espécie de breviário. Lá está o melhor da sua ars poetica. O seu breviário poético.

Fernando Couto era um homem de uma grande elegância, de uma incomensurável sabedoria e de uma humildade desarmante. Não tinha soberba e, no entanto, era um grande poeta. Era um homem que amava poetas e partilhava esse amor ineludível pela poesia e pela vida. Era, diria até, de um grande humanismo. Viveu até ao fim fitando a vida com “os olhos deslumbrados”. Também aprendi com ele a deslumbrar-me com os “milagres da vida”, como ele queria neste belíssimo poema:

“São estes ainda,

os olhos da infância,

deslumbrados,

deslumbrando-se

aos milagres da vida:

a intacta pureza das crianças,

os luminosos rostos feminis,

a limpidez das nascentes,

os cambiantes do fogo…

tudo, tudo quanto é beleza

ou lhe deslumbram beleza

os olhos deslumbrados.”

A 10 de Janeiro de 2013, Fernando Couto apartou-se deste mundo. Nasceu há precisamente 100 anos, num dia 16 de Abril. Guardo-o ciosamente na memória. Lembro-me sobretudo das conversas quase secretas e subversivas (para mim) que tivemos, nos longínquos anos 80, mais tarde na Ndjira, ou noutros convívios literários, nas quais muito aprendi do ofício e da loucura de ser poeta.

Fernando Couto foi um grande exegeta. Um esteta acurado. Um poeta primoroso. Um poeta deslumbrado e deslumbrante. Polido, gentil, nobre.

“Elegante devia ser o teu nome

ou mesmo graça e harmonia

ou ainda leveza, etérea leveza.”

(Fernando Couto)

KaMpfumo, 16 de Abril de 2024

Devolvam a nossa praça... a nossa esplanada!

Se eu fosse jovem viria para a rua gritar. Com azagaias em punho e tudo e escudos de pele. Revolveria as saiotas coloridas dos meus antepassados para proteger a virilidade de mim. Convocaria o corpo por inteiro para que as brisas das manhãs o revigorassem. Sim, faria isso se eu fosse jovem.

Se eu fosse jovem não iria dormir, nem de dia nem de moite, até que me devolvessem a minha praça, a “Praça da OJM!” , ora esplanada das tertúlias e da música em frente ao Cine-Tofo, também rebentado pelos temporais sem fim! Aquele lugar representa a borbulhante história das noites e dos finais de tarde, quando a utopia era o barco da vida. Era ali onde ao menos se acreditava que haveria um novo amanhecer, e isso já era bastante.

Se eu fosse jovem viria para a rua com todos os grupos de zorre e dançaria sem parar com o suporte do Mafanele, homem da arte jamais homenageado, mesmo tendo ele alimentado os convívios dos bitongas em noites de ostracização dos mochos. Eu faria isso, se fosse jovem, até que me devolvessem a minha praça, a “Praça da OJM, ora esplanada das tertúlias e da música”.

Se eu fosse jovem iria falar sem grilhetas nas palavras. O ilustre Guimino, edil da nossa cidade, iria ouvir as minhas canções de revolta, que eu próprio dançaria com o corpo em forma de águia. Iria transformar-me em águia. Ah, isso sim, seria uma águia, e voaria até ao Palácio do Daniel Chapo, e em voz de trovão rugiria: Chapo, manda parar aquelas obras que me ofendem bastante!

Mas já estou velho, rangem-me os ossos. Grito e a minha voz soa para dentro, ninguém a ouve senão eu mesmo. Tento dançar e os meus passos sossobram, a minha coluna vertebral quebrou-se na entrega à vida e ao trabalho e ao amor. E agora só me resta a dor de ficar aqui contemplando o silêncio da juventude que vai degenerando nessa porcaria do txiling.

Não, eu não estou velho! Recuso-me a ser trapo. É por isso que estou aqui com estas azagaias e escudos de pele dançando para guerrear. Trago as estrofes da minha fúria. A minha música é esta: Chapo, amigo, manda parar as obras que estão destruíndo a “Praça da OJM”. Guimino, amigo, vem cá fora e pára com aquilo! Que estupidez!

Vida: mas o que é a vida… partilho aqui parte da minha

Por ocasião do meu aniversário, quero partilhar um pouco de mim, com especial destaque paras as décadas 80 a 90, um período de muitos desafios. Nessa época, faltava um pouco de tudo. Criei suínos na Matola C e na Unidade H e alimentava-os à base de restos de produção de cerveja 2M, em que adicionava restos de hortícolas que recolhia no mercado central, na baixa da cidade. Lembre-se que, nessa altura, os produtos a grosso (que actualmente são adquiridos no Zimpeto) eram adquiridos onde foi construído o silo de parqueamento. Para o efeito, adicionava sal para dar algum valor nutritivo e fazia isso misturando num tambor de 200 litros cortado a meio.

Tive um período de estudante nocturno, na Escola Secundária da Matola e mais tarde na Francisco Manyanga. Fui igualmente professor de Geografia, na Escola Secundária da Machava. Lembro-me que uma das salas que usei, hoje é a Direcção da Educação, junto à Administração, para além de que fui assistente técnico agrícola de um produtor de hortícolas na Matola.

Vendi banana da empresa Socas de Xai-Xai, onde meu amigo Maela era Director e também criei Patos. Fornecia carne de suínos aos restaurantes na Cidade de Maputo e Matola. Vendia bananas ao público, tendo desistido da criação devido à peste Suína. Em relação à banana, a cooperativa de Consumo na Padaria Boane na Matola ficou a dever-nos uma carrada e por isso desisti da actividade.

AB

“Vida: estado de actividade dos animais e das plantas, o tempo que dura desde o nascimento até à morte, existência, modo de viver, conjunto das coisas necessárias à subsistência, biografia de uma pessoa, comportamento, profissão, carreira, actividade, animação, vitalidade, causa, origem, essência”.

In Dicionários dos Estudantes, Português.

O Homem nasce, cresce, reproduz e morre! Diz-se a isto o ciclo da vida. O que cada um escolhe fazer, neste intervalo, entre o nascimento e a morte são escolhas individuais, condicionadas ou não, mas tudo irá depender da pessoa e do meio que o rodeia, as pessoas com quem convive, as políticas de onde nasceu, o meio ambiente e tudo isso pode influenciar na pessoa que vier a ser na fase adulta. Contudo, é certo que todos nascemos nus, sem nada e o primeiro sinal da nossa existência na terra é o choro à nascença!

Para nós todos, a duração do dia é igual, independente da raça, origem social, religião, filiação partidária, desportiva e outros. O dia possui 24 horas e todos nós beneficiamos dessas 24 horas, ainda que sejas muito rico, tenhas muitos poderes, influência política, económica ou social, na vida, não terás mais que 24 horas e o que fizeres com o seu fundo de tempo é problema teu. Podes dormir mais tempo que as oito aconselhadas, podes trabalhar menos que as oito aconselhadas e podes te divertir mais que as oito aconselhadas, o resultado irá depender do teu comportamento e atitude perante a forma como usas o teu tempo.

Fala-se de 8+8+8=24 ou seja, temos oito horas consagradas ao trabalho, oito horas para o lazer e oito horas para o descanso. Contudo, em alguma fase da vida, pode não obedecer a este padrão considerado ideal. Por exemplo, as crianças usam o tempo para brincar e estudar, alguns adultos carenciados, conscientes das dificuldades da vida e com a necessidade de superação, dedicam mais tempo a trabalhar que ao lazer e descanso. Mas tudo tem fases. Haverá fase em que descansar é muito importante que o lazer e que o trabalho, tudo depende do estado físico e psíquico em que a pessoa se encontra.

Eu, por exemplo, durante alguma fase da minha vida, trabalhei mais do que descansava e me divertia. Na fase adulta, na década 80 por exemplo, posso dividir esta década em duas partes. Tive um período em que trabalhava inevitáveis oito horas ou um pouco mais. Ia à escola à noite, regressava à casa, fazia a refeição nocturna e depois descansava. Acordava cedo, fazia limpeza nas pocilgas, dava de comer aos suínos, depois me preparava para o trabalho. Confesso que, neste período, não tinha passeios e não participava em nenhum divertimento. A minha rotina era essa mesmo, o período de descanso estava entre 5 a 6 horas por dia.

Na outra metade da década 80, a rotina era a mesma, com a diferença de que já era Professor de Geografia, da 5ª e 6ª classes no antigo sistema de Educação, isto na Machava. Nesta fase, acresce-se que fui assistente Técnico Agrícola na Machamba de um cidadão nacional, uma tarefa que fazia aos sábados e domingos. Diria que foi uma fase muito complicada, olhando deste lado e neste momento. Na altura, achava isso normal e tinha muito prazer em fazer. Na Matola, Unidade H, e Matola C onde vivi por esse tempo, as pessoas ainda se recordam de mim e da minha família.

Na Matola C, por exemplo, era normal, às 2h00 da manhã, acordar, porque os porcos saíram das pocilgas e invadiram a casa do vizinho. Tinha que acordar e trazê-los a casa e não era nada fácil. Muitas vezes, depois desse exercício, não voltava à cama, punha-me a concertar a pocilga e a fazer limpezas. Uma coisa interessante, nessa altura, não havia farelo e nem sêmea à venda, portanto, recorria-se ao resto de produção de cerveja 2M e, como aquele produto era pobre, tinha que adicionar os restos de hortícolas e sal de cozinha, de modo a tornar o produto nutritivo. Devo dizer que cheguei a ter mais de 100 suínos no quintal.

A outra actividade que realizei nesse período foi a criação de patos, a título pessoal. É verdade que, na empresa, também criava esses animais, os patos não davam tanto trabalho quanto os suínos, mas, em contrapartida, reproduziam muito e o segredo era a alimentação. Ao contrário dos dias de hoje, naquela década, as moageiras vendiam o grão de trigo rejeitado, que é muito bom para os patos e para os pombos. Lembro-me do projecto da Helvetas que, na altura, fazia a produção de extensão por famílias, isto já na década 90, um pouco depois dos Acordos de Paz de Roma. Os criadores de patos tinham mercado certo para a sua produção.

Lembro-me, embora não tenha sido parte do projecto, a Mozal fazia a extensão de cabritos. Uma família recebia um casal e, passado um tempo, tinha de contribuir para outra família. Foram iniciativas extraordinárias que não percebo muito bem por que razão deixaram de existir. O meu amigo Dr. Mausse esteve à frente destas iniciativas. Foi um período de trabalho intenso, muitas vezes sem descanso e sem férias, mas foi um período muito desafiador e restava tempo para jogar futebol no campo da Matola C, de onde viria transferir-me para a Aldeia de Campoane.

A minha transferência para Campoane seguiu-se a um protesto dos vizinhos, por causa da criação de porcos e era compreensível. A criação ascendia a 100 animais e além da evasão nocturna, havia o relativo cheiro nauseabundo, digo relativo porque, realmente, as minhas pocilgas eram muito limpas, contudo, para evitar barulho com a vizinhança, decide sair para a recém-criada aldeia de Campoane e lá me instalei e construi pocilgas, continuando com a minha actividade de criação.

A criação ia muito bem, entretanto, tivemos o surto de peste suína na zona. Devo dizer que não era eu sozinho que criava porcos, havia mais gente que também desenvolvia esta actividade. Na altura, fornecia-se a carne de porco a restaurantes, centros sociais das empresas, para o consumo dos seus trabalhadores e, por vezes, para a venda aos trabalhadores, pelo que nunca tive problemas com o mercado. Estava garantido.

Outra passagem que gostaria de deixar aqui é a venda de banana da Socas Xai-Xai, onde o meu amigo Maela era Director. Conhecemo-nos nas lides agrárias e falei-lhe do interesse que tinha na venda de banana na cidade de Maputo e Matola. Ele aceitou. Entretanto, eu tinha que ter uma carrinha e, para o efeito, um amigo, residente na Unidade H na Matola, de nome Muianga, proprietário de uma carpintaria próximo ao Cinema 700, actual Auditório Carlos Tembe, alugou-me a sua carrinha e, ele mesmo, conduzia. Viu o sucesso do negócio e pediu para fazer parte e poderíamos aumentar as quantidades e sem custos de transporte.

Eu aceitei, fizemos umas quatro viagens com sucesso, mas cometemos um erro quando aceitamos fornecer a banana à cooperativa, ali na zona da Padaria Boane. Fomos buscar banana por encomenda da cooperativa e entregamos toda. Passados dois dias combinados para a cobrança, no lugar de dinheiro, levaram-nos ao armazém fechado, onde tinham a banana e toda praticamente podre. Zanguei com o Muianga, pois o contacto era seu e deixei de ir a Socas buscar Banana. Mas confesso que foi um negócio aliciante. Fazia a viagem aos sábados que não trabalhava.

Adelino Buque

"Geração 8 de Março": a grande ausente da sucessão

No desfile de reuniões de véspera e do principal órgão do partidão entre os Congressos alimentara a vaga esperança da realização de uma reunião da "Geração 8 de Março" com o propósito de discutir e de forma concludente apresentar uma proposta de candidato para as presidenciais de 09 de Outubro. Se dentro ou fora do partidão ficaria uma matéria de seguimento.

O argumentomor para a apresentação da candidatura é o mesmo de 8 de Março de 1977: o chamamento à pátria. Lembrar de que nesta data, e que dá origem ao nome da geração, os alunos que deveriam prosseguir com seus estudos na 10ª e 11ª classes foram comunicados por Samora Machel, então presidente, que os seus estudos∕ sonhos seriam interrompidos e no lugar receberiam tarefas em diversos sectores de actividades do país.

Volvidos perto de cinco décadas é unânime o reconhecimento do partido e do Estado aos préstimos desta geração e de que sem a sua prontidão e engajamento dificilmente o país sobreviria aos desafios da altura.

Hoje, diante do rumo do país uma boa parte das condições∕desafios para a decisão de 8 de Março de 1977 estão novamente reunidas, sobretudo as relacionadas com a ameaça à segurança e o atraso económico e social do país que se acresce a turbulência do processo de sucessão no partidão a questão que se coloca é a de saber a razão que leva o partidão (e são ainda os mesmos que decidirem em 1977) a não voltar a recorrer aos salvadores da pátria de 8 de Março de 1977? Por acaso andam por cá, formados e com experiência de trabalho, e ainda jovens para os critérios da política.

Mas pelo tempo que já escasseia temo que a vã esperança por uma candidatura "oitomarcista" morra solteira. Temo ainda que nem mesmo o "nós querermos eles se quererem", tal como em Março de 1977, o resultado não mudará: é o "Não é não" de Luís Montenegro, PM português, dito quando confrontado se ainda mantinha a decisão de o seu partido não avançar com um acordo com um outro partido e mais a direita.

Por ora, e quanto a assumir o controlo da governação do país, se o "Não é não" seja de facto a última decisão da "Geração 8 de Março" fica algum crédito aos que afirmam que se trata de uma espécie de vingança pelo facto de os sonhos de cada um dos seus membros terem sido violentamente interrompidos no dia 8 de Março de 1977. Se for por aqui, um "Distras" o país agradeceria.

PS: Pela análise dos perfis avançados na Matola, candidatos "3 em 1" (que reúnam simultaneamente qualidades de ordem política, económica e militar ∕securitária), só recorrendo a um Triunvirato é que o partidão apresentará a sua candidatura. Em 1969 o Triunvirato fora uma solução transitória para a sucessão de Eduardo Mondlane. Em 2024, embora num contexto diferente, os ingredientes, ora em ebulição na mesma (e já exausta) panela de pressão, são similares.

VOVÓ NELY – “U MA”?

“Eu nasci em KaTembe, a 2 de Novembro de 1920, um Domingo, às 11 horas da manhã. A minha mãe chamava-se Jinita Libombo e o meu pai Jeremia Dick Nyaka. Os meus pais conheceram-se em KaTembe, onde ambos cresceram e frequentavam a mesma Igreja. Foi lá que eles se casaram, e tiveram os primeiros dois filhos: o meu irmão Daniel e eu. Tiveram ao todo sete filhos, quatro rapazes e três meninas.”

Nely Nyaka (in “Mahanyela, A Vida na Periferia da Grande Cidade”)

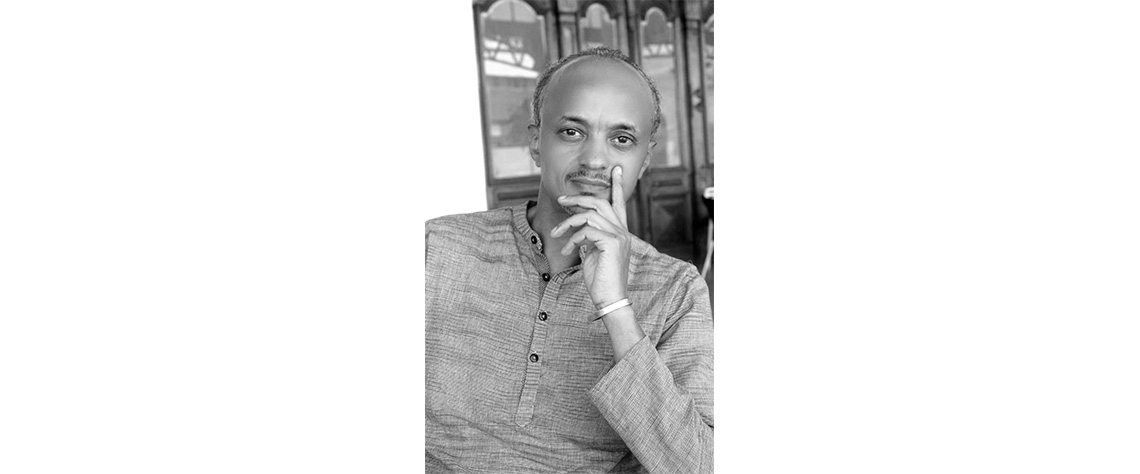

Amadou Hampâté Bâ disse um dia uma daquelas máximas que nos perseguem sempre que há óbitos que devem constar no livro de assentos da nossa memória colectiva: “Quando um ancião morre, é uma biblioteca que queima”. Quis a fortuna que hoje, 6 de Abril de 2024, a Vovó Nely registasse o seu epílogo aos 103 anos. Em 2018, Nely Nyaka, no entanto, desmentiu o fatalismo que encerra o anátema do historiador maliano e legou-nos uma obra decisiva e exemplar: “Mahanyela, A Vida na Periferia da Grande Cidade”). Nela está o testemunho e testamento da sua soberba vida e obra.

A Vovó Nely foi toda a vida uma activista social. O seu activismo social começou cedo, primeiro no seio da Igreja Metodista Wesleyana e, mais tarde, no Instituto Negrófilo (que depois assumiu a designação de Centro Associativo dos Negros da Colónia de Moçambique), organização de que o seu pai foi sócio-fundador. Recentemente, esteve na criação e é uma das mais notáveis dinamizadoras da associação Pfuna, dedicada a mitigar a pobreza e a miséria de crianças órfãs.

No seu livro “Mahanyela, A Vida na Periferia da Grande Cidade” está inscrita a sua longa experiência de vida. O livro é um testamento. Um manancial de valores. Nesta obra ela cartografa não só a sua trajectória individual, mas estabelece um atlas de um tempo e de uma sociedade, a começar pelos seus pais, Jinita e Jeremia, na KaTembe, passando pela então Lourenço Marques (KaMpfumo), fala-nos da vida na periferia (mahanyela: xitiki, bajiyas, machambas e outras formas para ganhar a vida), da casa e os rituais (o namoro, o casamento, a gravidez e parto, o falecimento).

A Moamba e a vida adulta lá nas terras do Sabié. Casara aos 19 anos com Raúl Bernardo Honwana. Raúl, que militou no Grémio Africano nos tempos de Karel Pott, escreveu, em 1984, um livro de memórias. Inspirada pelo exemplo do seu marido, que faleceu em 1994, Nely decidiu também deixar por escrito o seu legado. Nele fala do nascimento dos filhos. A cegueira do filho Raúl. Os tempos duros. Os tempos sombrios. A prisão do marido Raúl. O retorno à Lourenço Marques, a casa de Ximphamanine. A prisão do filho Luís pela PIDE. Os assassinatos políticos. A sordidez do colonialismo no seu estertor.

O livro relata-nos os alvores da Independência, do 7 de Setembro, o Governo de Transição, fala-nos do entusiasmo e da euforia desses tempos, de Samora Machel, dos erros e dos excessos da revolução, como a nacionalização das barracas e casas de madeira e zinco, da Operação Produção, do seu tempo como Juíza eleita, das transformações sociais, da língua e cultura, das novas práticas e das narrativas e brincadeiras da nonagenária com o seus netos e bisnetos. Nessas lengalengas, preferidas pelos netos e bisnetos, cada frase contém uma pergunta (“U ma?” – Quem és tu?), e uma resposta (“Ni Nwamatxola-Txolana” – Sou o Nwamatxola-Txolana”) e o jogo prossegue entre perguntas e respostas do mesmo género.

Estas memórias percorrem uma longa e enriquecida vida de uma extraordinária personagem deste século moçambicano, mulher dotada de uma memória prodigiosa, exemplo de probidade e repositório de valores. A sua maior obra é o exemplo e o repositório desses valores que nos deixa como dádiva. Esse foi o grande dom da sua vida. O seu génio. O seu grande mérito. Uma vida árdua, laboriosa, dura. Mas ela, sempre obstinada. Perseverante, tenaz.

Profunda conhecedora de Lourenço Marques (Maputo) e, mais particularmente, dos seus bairros periféricos, onde cresceu, Nely Nyaka fala-nos, em “Mahanyela – A Vida na Periferia da Grande Cidade”, dos marcos geográficos e sociológicos da sua cidade, das famílias que a habitavam, das práticas e dos costumes da comunidade e dos artifícios a que se recorria para mitigar a pobreza, e para vencer as enormes barreiras criadas pelo poder colonial a todos os que não fossem brancos.

Aqui está o espólio de uma vida plena, não isenta de provações, contudo absolutamente instigante. Impressiona, neste livro, sobretudo o seu olhar. A perspicácia do seu olhar. A candura do seu olhar. O seu acerbo espírito crítico e o poder de observação. A filha Gita Honwana Welch, que ajudou na fixação do texto e é autora do prefácio, fala da “candura da observação” – uma expressão felicíssima.

O extraordinário livro de contos “Nós Matámos o Cão Tinhoso” (1964), de Luís Bernardo Honwana, as incontornáveis “Memórias” (1985), de Raúl Bernardo Honwana, ou ainda os escritos de Raúl Honwana (filho), autor da obra “O Algodão e o Ouro” (1995), cruzam-se com este “Mahanyela – A Vida na Periferia da Grande Cidade” (de Nely Nyaka), e denunciam, se quisermos, uma estética que lhes é comum: uma mesma ética. O supremo valor da ética. A ética é, aqui e sempre, uma espécie de estética da responsabilidade, individual e colectiva. No fundo, estão imbuídos de uma mesma poética. Aliás, num intrépido discurso que fez aquando do lançamento da sua obra, em 2018, a Vovó Nely foi cortante quanto às anomias sociais e aos desvios éticos que abundam e minam a nossa sociedade. Um discurso memorável e exemplar.

Vivemos um contexto adverso, onde a cultura e os valores, onde a ética e a estética, onde o património e o acervo cultural, onde tudo isto perdeu a centralidade. A grande violência das últimas décadas é, para além do aniquilamento de vidas que se perderam, esta degenerescência de valores em que nos atolamos. Ao ouvi-la, com a autoridade da sua idade, rodeada de filhos, netos, bisnetos, amigos, familiares, admiradores, pronunciar-se sobre a sua vida e experiência e sagacidade, foi um momento profundo, uma oração profunda e acutilante, assombrosa e generosa, lúcida e corajosa.

A oração foi feita em ronga, transcrevo parte da tradução:

“Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo

...os três nomes que nos dão a medida da tua grandeza.

Agradeço-te Deus nesta hora, agradeço-te meu Deus as bênçãos que derramas sobre a minha vida e a generosidade de teres permitido que eu escrevesse este livro.

Escrevi este livro, sim, meu Deus, porque tu abriste a minha mente para que eu tivesse a ideia de o escrever.

Move-me a vontade de tentar explicar a maneira como se vivia antigamente. Sempre ansiei por contribuir para que os mais novos tivessem consciência de como eram as coisas nesta terra, muito antes de eles nascerem.

No meu dizer, meu Deus, é um pouco da história de Moçambique o que quero contar àqueles que me rodeiam.

Agradeço-te meu Deus por teres permitido o tempo e a força para que eu pudesse fazer o que tanto desejava fazer.

E é por isso que uma vez mais rogo que tu estejas connosco também neste momento e neste lugar para que o nosso trabalho de hoje se cumpra em boa ordem.

Sem me esquecer meu Deus de orar pela nossa terra.

Quero orar pela nossa terra.

A nossa terra vive tempos muito atribulados.”

Volto a essas palavras hoje no dia do seu declínio. Recordo-a aqui, nesta breve memoração, como uma das mais notáveis personagens do devir moçambicano e um dos grandes vultos da nossa sociedade, história e cultura. Uma figura assombrosa, personagem forte, matriarca exemplar, inspiradora, mulher de uma lucidez implacável e dona de uma memória prodigiosamente lendária.

“Mahanyela – A Vida na Periferia da Grande Cidade”, de Nely Nyaka, é uma obra notável, surpreendente e generosa. Disse-o e aqui repito: testemunho e testamento majestoso, sumptuoso, soberbo. A Vovó Nely cumpriu o seu dever e nesta obra está a sua vida, o seu exemplo e os seus valores. Talvez ela quisesse desmentir o aforismo do historiador maliano. A sua experiência não se incinera. Permanece naquelas belas e luminosas páginas. Viveu 103 anos e 115 dias! Uma vida jubilosa. Deus deu-lhe o tempo e a força que fez da sua vida uma lição. Provavelmente ainda não chegaram as suas prédicas, as palavras de consolo ou o lenitivo que nos falta quanto à nossa terra e quanto a estes tempos atribulados que vivemos.

Cidade do Cabo, 6 de Abril de 2024