“Por isso canto poemas algo inesperados

opacos sussurrantes e gratuitos como ventos

que todavia transportam invisíveis esporos

de sentido fechado como ouriços do mar

de agudos espinhos para mãos inábeis

e escondendo por dentro limas de esperanças”

(Fernando Couto)

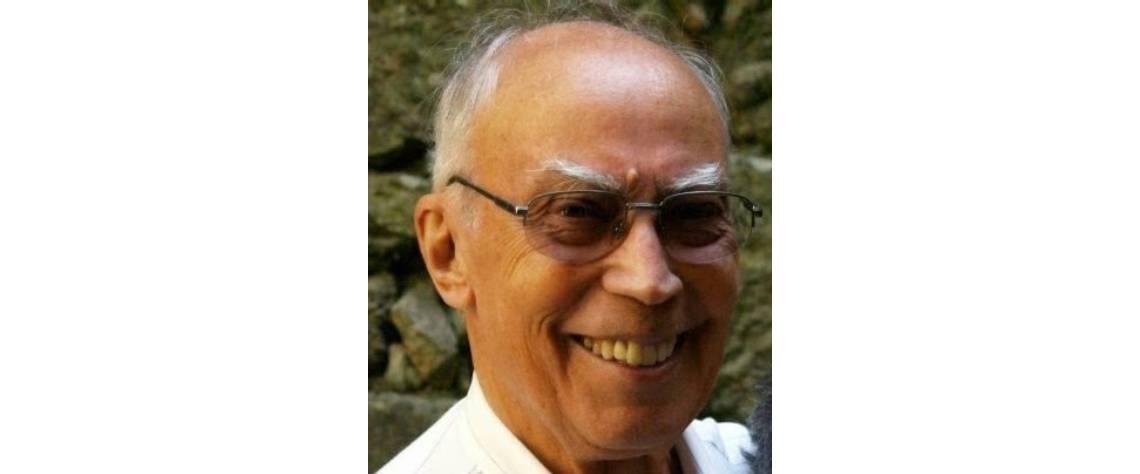

Estes versos, que se nimbam numa majestosa expressão, denunciam o belíssimo estro do Poeta Fernando Couto, cujo centenário hoje se assinala, poderiam ser também a súmula da sua biografia poética. Nascido a 16 de Abril de 1924, em Rio Tinto, nas cercanias do Porto, chegara à Beira em 1953 e fora na cidade moçambicana que, em 1959, se estreara com o livro “Poemas Junto à Fronteira” aos 35 anos. Nesse mesmo ano, Rui Knopfli publicara “O País dos Outros”, título provocatório do seu primeiro livro. Aliás, será Knopfli a fazer-lhe um dos primeiros e mais assertivos elogios: “Eis a beleza que encontro nos versos de Fernando Couto, a nobreza hierática e profunda das velhas catedrais, a sombria angústia das naves húmidas e a sua esperança, a ténue esperança que uma luz de vitral coa até nós”.

Em “Poemas Junto à Fronteira”, o profundo humanismo e a esperança no porvir (vivia-se o tempo ulterior à Segunda Grande Guerra) dominam o lastro dos versos de Fernando Couto, largos na sua estiva e completitude: “sinto-me a dispersão dos braços da estrela do mar / e ecoam-me no interior de búzio todos os gritos”. Relendo-o, hoje, cotejo uma influência antiga que então me escapara: a do poeta americano Walt Whitman. A minha aproximação à obra teria sido pelo lirismo, o viático do poeta. O primeiro seu livro, porém, é muito whitmaniano. O grande poeta da fraternidade e da esperança, autor de “Folhas de Relva”, vate da revolução americana e inventor do verso livre, celebrava e sonhava um mundo fraterno. A primeira obra de Fernando Couto é essa busca de um mundo fraterno. É obra de um humanista que nunca deixaria de o ser.

O segundo livro, “Jangada de Inconformismo” (1962), surge três anos depois. “Nasci em Abril de 1924 / e pouco depois de eu brotar da terra / uma nuvem escureceu o Sol / e guardou-o no bolso de sobrecasaca”. O tom muda discretamente. O título, a esta distância, parece-me ousado. Nele não se omite o desencanto. Os poemas trazem ainda o fôlego whitmaniano. África e a sua paisagem “em chamas de amarelo e rubro íntimos” irrompem na sua escrita: “a terra de África abre a flor de duas pétalas rosáceas”. Audaz não só o título, mas a indagação que a obra transmite. Já não se trata de um poeta que apenas estende a sua solidariedade, mas que se assume numa interrogação derrogante: “Que rios te correm na voz / Paul Robeson? / Que marulhantes graves e longos / rios é o teu canto / Paul Robeson?”

Noémia de Sousa, em 1950, escrevera um dos seus mais emblemáticos poemas: “Deixa passar o meu Povo”: “Mas vozes da América remexem-me a alma / E Robeson e Marian cantam para mim / spirituals negros de Harlém. / “Let my people go” / – oh deixa passar o meu povo! / deixa passar o meu povo! – / dizem.”

Veja-se: estão aqui os mesmos referentes da geração fundadora da moderna poesia moçambicana. “Jangada de Inconformismo” interpela um mesmo tempo porvindouro e tenta derruir a mesma situação ominosa. Neste livro, Fernando Couto haveria de se tornar, fatalmente – digo-o, com afoiteza –, um poeta moçambicano. José Craveirinha dedica o poema “Mesmo de rastos” a Fernando Couto: “Mesmo depois / eu quero que me escutem / na razão da minha voz insepulta / e viril como um punhal // E que a terra apenas cubra / a memória dos gestos inconclusos / e não o sopro incontido / dos gritos que eu gritar / no túrgido silêncio das manhãs / carregadas do mênstruo com que nascem”. Lutam, pugnam, contendem, propugnam por uma mesma condição, numa mesma pátria. “E na minha humana condição / a morrer insubmisso / e a gritar vou / como as ondas que nascem das ondas do mar / e morrem para se renovar”.

Fernando Couto não se resigna nem desiste da contenda na sua “Jangada de Inconformismo”. No poema “O medo e a esperança” escreve: “Quero perguntar-te e não sei os gestos / nem as palavras mágicas ou compreensíveis / para conjurar a mancha do medo / que ensombra o teu rosto esculpido em negro // Não sei os gestos e as palavras mágicas / e todavia não desisto e procuro / certo de haver uma ponte praticável / entre os meus e os teus olhos erguidos”. Aqui não se trata apenas do homem solidário do livro primeiro, mas está o poeta comprometido. Há uma causa subsumida. Ou melhor: subtendida. A mesma causa de Noémia de Sousa ou de José Craveirinha. A mesma insubmissão, a mesma rebeldia, a mesma subversão.

Eugénio Lisboa – que abandonou recentemente o reino dos vivos – referindo-se ao livro “O Amor Diurno” (1962) não se furtava a entusiasmados encómios: “Fernando Couto ama alucinadamente as formas, ama o gozo de as amar, revê-se nesse gozo, requinta-o, afina-o, remira-o, procura-lhe alternativas ansiosas e mais perfeitas, substitui-as, experimenta-as, larga-as provisoriamente, retoma-as…”

Lisboa era dado a mofinas verrinosas. Mítico era o seu ácido sulfúrico, no entanto generoso quando elogiava. “O Amor Diurno”, escreverá o autor da intrépida Crónica dos Anos da Peste, “é um livro de franca exaltação amorosa, melhor: de exaltação da beleza e do prazer. É um livro de um esteta, de um amante inequívoco da beleza, do gozo sensual...”

O corpo, o desejo, a volúpia. Logo nos primeiros versos: “anémona sensual / aberta ao sol a prumo”. Veja-se-lhe o apuro e a estética destes dois versos. Mas há mais. “O teu sexo radioso / é uma ínsua doirada / marcando a foz do teu corpo”. Ou: “E o teu sexo será / corola deslumbrada / ao Sol / depois da noite”. Belo poeta.

“Feições para um Retrato” (1971), a obra consecutiva, é uma espécie de um poema único em vários cantos breves: “O rumor da água na tua voz / é um fio de música no teu andar”. Outra vez o corpo, o êxtase, o amor. A necessidade do canto e a tristeza ineludível. Ou um “aprumado grito” na “agreste paisagem de dunas”. Ou ainda: “E, amando-nos, / avivamos o traço esguio e sinuoso / dessa fímbria de encontro de morte e de vida”.

Poeta bissexto, Fernando Couto só voltará a publicar vinte e cinco anos depois. “Ama de novo para de novo perder” escreverá em Monódia (1996), esse longo solilóquio. Livro que também tem o “irreprimível fascínio da asa”, ou a savana, ou o deserto, ou ainda os rios. A solidão e os exílios, regressos e deslumbramentos. As praias, o mar. Os filhos. A Beira. Todo esse “halo de ternura” de um poeta para quem nenhum país é estranho: “Emigrante da alma fazendo pátria”.

Poemas de várias épocas, datas ou circunstâncias, mas nunca arredados da sua filigrana que fazem de Fernando Couto um grande poeta: “Toda a luz em redor / se despenha nos teus olhos / e irisada incendeia / todo o ar que te rodeia”. Ou quando evoca a mãe: “Assim nos contemplavas, / atenta e lúcida, carinhosa e distante, / com velado pudor dissimulando / um delicado e candente amor magoado”. Isto é pungente. Ou quando, no mesmo livro, escreve: “A mão de Deus moldando a curva do seio / a mão humana traçando a curva da ogiva”. É de uma beleza indubitável.

Livro de fascínios, encantamentos e desencantos, eis o título que anuncia a obra subsequente: Os Olhos Deslumbrados (2001): “Do fascínio ao desencanto / o pequeno passo, inevitável, / dado sem cólera nem desalento / em serenidade e lucidez. // E de novo o regresso ao fascínio / em limpidez sem mácula, / serena, sem mágoa, apesar do ciclo...”. Este livro é mais “um lampejo de ternura”, atravessado por alguma melancolia ou nostalgia: “A melancolia é o rio do passado / e o olhar o suave desencanto / todo nimbado de ternura / de quem muito amou e foi amado.”

Esta ternura compungida denuncia o Outono da vida, a sua “incurável melancolia”. O amor, sempre. No poema “Esposa” dedicado à musa Mary (a sua Maria de Jesus) escreve o poeta: “Trazes contigo oculto o Sol / emergindo com ternura dos teus olhos / iluminando tudo quanto vês”. Numa sequela, três anos depois, estes esplendentes versos do mesmo poema: “Deus ao céu roubou / duas estrelas / e com elas fez teus olhos”. O esplendor do lirismo. A beleza das imagens. O tropo. A metáfora. Um lirismo despojado. Nele canta a Primavera (“a prenunciada Primavera”), como designa o Outono e as suas névoas: “Há um júbilo interior e secreto / e nimbado de nostalgia / fora e dentro de nós, / interior e secreto / e contudo visível”.

É um livro disfórico este Os Olhos Deslumbrados em oposição a O Amor Diurno: “Tão discreta, tão frágil, tão efémera, / assim me encanta e me comove / esta límpida alegria, tão leve, tão clara, / nascendo flor de jacarandá, tão frágil e discreta”, escreverá num poema (da série “Africanos” ) dedicado a Glória de Sant´Anna. Segue a mesma caligrafia, está no mesmo cálamo, contudo é nublado. A despeito, é também um livro de cintilações.

Uma delas está num poema escrito na e sobre a Ilha de Moçambique: “Nenhum sinal de vida, nenhum / rumor ou brisa, aroma ou ave.../ apenas o canto das cigarras, o canto / infinito e incansável”. Nada faria supor tratar-se da mítica ilha dos poetas, não fosse a data e o lugar e a desinência do admirável poema “Sesta”: “O sol parou e o mar adormeceu / na quietude luminosa do silêncio”. Belíssimos versos que sempre escaparam aos atentos exegetas da mitologia da Ilha. Alberto de Lacerda, no seu esplendoroso Exílio, sentira o mesmo: ““Ilha onde os cães não ladram e onde as crianças brincam / No meio da rua como peregrinos / Dum mundo mais aberto e cristalino.”

É também o mais africano livro de Fernando Couto, ali onde: “sem dimensão / é rio deslizando / lento, lento, lento / sem caudal, sem margens, / mais lago do que rio.” // Ao calor diurno / as conversas mansas / no terreiro calmo.” Curiosamente, Sebastião Alba confessara em “Almoço à zambeziana sob uma árvore”: “Conto as anedotas que oiço / noutras reuniões, / aos meus amigos de subúrbio, / os menos designados. E nenhum ri.” Fernando Couto teria outra fortuna nas suas ágoras: “Ao luar e à fogueira, / histórias sem fim / e sem fim os mistérios, / sensuais as danças / e os rituais do sexo.”

Convivi extensamente com o poeta. Inicialmente nos anos 80, na Escola de Jornalismo, que ele dirigia, coadjuvado pela mulher, Maria de Jesus. Ela, expansiva e arrebatadora, tecida de afectos. Ele mais acanhado. No entanto, dizia-me coisas espantosas. Falava-me dos seus poetas electivos. Segredava-me sobre o ofício. Citava versos como se praticasse confidências. Como se partilhasse revelações, sinalizasse epifanias. Na sua sala, os poemas eram círios que demarcavam uma confraria.

Nas muitas conversas que tínhamos era frequente falarmos de Eugénio de Andrade, um poeta que povoou a minha juventude literária, e que era um dos poetas portugueses que ele mais admirava e o haviam influenciado. Era dos seus autores electivos. Aliás, não esqueço nunca estes versos de Eugénio de que eram igualmente caros a Fernando Couto: “Estou de passagem: / amo o efémero.”

Da lavra de poetas portugueses que o tinham entusiasmado poderia incluir Antero ou Pessoa. Fernando Couto era de uma grande erudição, embora não fizesse gala nisso, nem a exibisse. Paul Éluard era a grande influência dos poetas franceses que ele sofrera, a par de Louis Aragon ou Supervielle (Jules Supervielle, poeta francês nascido no Uruguai, que eu não ouvira falar até à data). Mas havia muitos poetas que ele admirava, que ele lia, e alguns tantos que ele traduzia. E ele traduzia-os primorosamente. Não me falara de Walt Whitman. Conjecturo, a esta distância, que tenha sido uma influência que ele haveria de enjeitar com o tempo. Aliás, a sua poesia deixaria de ser abundante e era dominada por uma economia de palavras e de imagens. Os poemas passam a ser curtos, como centelhas, lampejos, luminescências.

Naqueles anos em que a revolução catapultava todos os entusiasmos e estava na origem de muitos equívocos – como definir funções iminentemente patrióticas para a poesia – ele ensinou-me que esta (a poesia) deveria dar livre curso à experiência mais profunda do ser humano. E disse-me algo que até me deixou estupefacto: “os poetas são loucos.” A poesia para ele resultava desse ímpeto interior, dessa necessidade de dar voz ao mais profundo do ser humano, muitas vezes às cegas e de forma imperiosa, impetuosa, posso eu acrescentar agora. A poesia era algo que vinha do mais arraigado do seu ser. Disse-me então Fernando Couto e eu anotei: “Acredito, como Maomé, que os poetas são loucos, que fazem e escrevem loucuras e andam por caminhos ínvios como cegos.”

A Beira, onde coordenou um suplemento literário do Diário de Moçambique e onde foi, com Nuno Bermudes, impulsionador das coleções Prosadores e Poetas de Moçambique, levadas a cabo no Notícias da Beira, por vezes era tema. Lá tivera uma actividade importante. Os livros de poesia eram de uma grande beleza. Editou poetas como Glória de Sant´Anna (“Poemas do Tempo Agreste”) ou Rui Knopfli (“Máquina de Areia”). Pertenceu ao grupo que criou o Cine-clube da Beira, participou da criação do auditório-galeria da cidade, onde se realizavam exposições, recitais, conferências; na emissora do Aeroclube tinha dois programas semanais, um deles com o nome de “Luar da Terra”, título que pilhara, por assim dizer, a André Breton.

Fernando Couto foi ainda um exímio tradutor. Ele chamava-lhe vício. Traduzira, entre outros livros, o mítico “Rubayyat”, do Poeta Omar Khayyam (1048-1131). Disse-me Fernando Couto que amava e admirava este poeta persa que se rebelou contra o Islamismo, adoptando um hedonismo que poderia dever muito aos poetas e filósofos gregos, mas também aos poetas e filósofos árabes pré-islâmicos. Deleitara-se a traduzir aquela poesia que é um cântico de amor à vida, lúcido, amoroso, sensual e delicado. E, todavia, há quem tenha pretendido tomar “Rubayyat” como expressão do amor divino, quando, a seu ver, era exactamente o amor carnal e a sensualidade que o poeta persa celebrava. O mesmo que ele fizera em “O Amor Diurno”, afinal.

Naqueles anos, tentávamos atalhar um caminho da poesia lírica, do amor, da sensualidade, que estava nos antípodas do que fora o excurso poético moçambicano desde os primórdios da independência. Claro que havia excepções – Luís Carlos Patraquim (“Monção”, em 1980) ou Mia Couto (“Raiz de Orvalho”, em 1983), a meu ver, são paradigmas dessa excepcionalidade –, mas o tom geral e os ditames eram esses. Ouvi-lo discorrer era uma espécie de lenitivo. Senti que Fernando Couto, de algum modo, me dava os argumentos que sustentavam a via que nós, com alguma rebeldia, intentávamos. Hoje isto poderá parecer uma frivolidade, mas à época, o lugar da poesia chamada de combate, ou engajada, ou mesmo revolucionária, o lugar dessa poesia era inequivocamente decisivo. Sendo que nós, alguns de nós, víamos na poesia lírica ou intimista, o percurso que queríamos fazer e, assim, estávamos a libertar-nos de um anátema. Um pesado anátema.

Este era o Poeta Fernando Couto que eu conheci em 1987. No ano seguinte, trinta e cinco anos depois de Moçambique, feitos de jornalismo e poesia, retornava a Portugal. Não foi por muito tempo, felizmente. Em meados dos anos 90, Mia Couto, Manuela Soeiro, Ricardo Timane (que morreu prematuramente) e eu próprio formámos uma sociedade editorial que se associou à Caminho – a Ndjira. Fernando Couto regressa de Portugal e junta-se ao projecto. Era preciso ter um editor a tempo inteiro, ali estava ele com toda a sua generosidade, a sua imensa cultura e o seu avisado saber.

Poeta nimbado de esperança desde o seu primeiro livro (“Poemas Juntos à Fronteira”), num tempo precário e desconcertante, em busca de uma humanidade mais justa, com poemas largos como a sua ampla fraternidade, cedo Fernando Couto irá conhecer a disforia do desencanto e procurará na sua “Jangada de Inconformismo” contraditá-la.

O amor, a sensualidade e o corpo em “O Amor Diurno” poderão ser uma espécie de evasão do tempo ingeneroso que viverá. Essa fuga do poeta, por assim dizer, que se exila num monólogo longo consigo próprio (“Monódia”), entre os seus exílios, deslumbramentos e desencantos, seja no lugar das origens (“em Rio Tinto arredores do Porto / a minha terra estende um oceano / de verde”) ou nas paisagens africanas, que impregnam a sua obra (toda, mas sobretudo “Os Olhos Deslumbrados”) de uma ternura, ainda que magoada, incapaz no entanto de se entregar à desesperança ou à ruína da esperança.

Afinal, Fernando Couto fora sempre um poeta da ilusão, do sonho, da crença. A sua poesia é um crédito ao futuro. Uma profissão de fé. Uma declaração de amor. Navegou sempre na mesma jangada em busca dessa fronteira de afectos. Entre o primeiro e o último livro há uma espécie de solstício. É um ciclo poético harmonioso, coerente. É o arco da sua biografia, da sua vida e do seu destino. Em 2007 publicaria uma antologia poética, “Rumor de Água”, que é uma espécie de breviário. Lá está o melhor da sua ars poetica. O seu breviário poético.

Fernando Couto era um homem de uma grande elegância, de uma incomensurável sabedoria e de uma humildade desarmante. Não tinha soberba e, no entanto, era um grande poeta. Era um homem que amava poetas e partilhava esse amor ineludível pela poesia e pela vida. Era, diria até, de um grande humanismo. Viveu até ao fim fitando a vida com “os olhos deslumbrados”. Também aprendi com ele a deslumbrar-me com os “milagres da vida”, como ele queria neste belíssimo poema:

“São estes ainda,

os olhos da infância,

deslumbrados,

deslumbrando-se

aos milagres da vida:

a intacta pureza das crianças,

os luminosos rostos feminis,

a limpidez das nascentes,

os cambiantes do fogo…

tudo, tudo quanto é beleza

ou lhe deslumbram beleza

os olhos deslumbrados.”

A 10 de Janeiro de 2013, Fernando Couto apartou-se deste mundo. Nasceu há precisamente 100 anos, num dia 16 de Abril. Guardo-o ciosamente na memória. Lembro-me sobretudo das conversas quase secretas e subversivas (para mim) que tivemos, nos longínquos anos 80, mais tarde na Ndjira, ou noutros convívios literários, nas quais muito aprendi do ofício e da loucura de ser poeta.

Fernando Couto foi um grande exegeta. Um esteta acurado. Um poeta primoroso. Um poeta deslumbrado e deslumbrante. Polido, gentil, nobre.

“Elegante devia ser o teu nome

ou mesmo graça e harmonia

ou ainda leveza, etérea leveza.”

(Fernando Couto)

KaMpfumo, 16 de Abril de 2024