Nelson Saúte

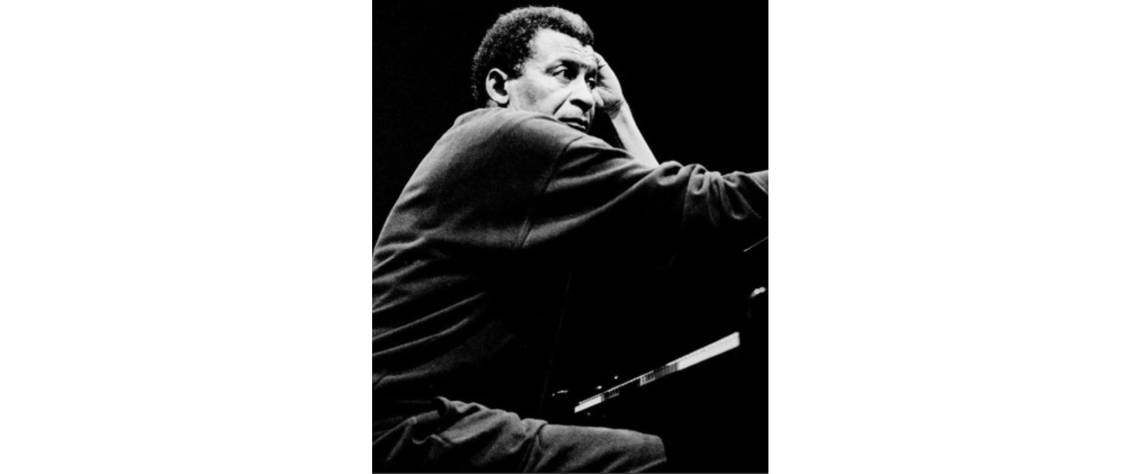

ABDULLAH IBRAHIM, 90 ANOS

AS MÃOS DE DEUS

Para a Mayisha Imara

Mr. Abdullah Ibrahim acena-me

no saguão do aeroporto de Joanesburgo

como se eu fosse um velho conhecido

do District Six na Cidade do Cabo.

Ou se o acaso nos tivesse interposto

numa dessas cidades do seu exílio

com aquele inexpugnável piano

desde que os verdugos do apartheid

fizeram-no proscrito da África do Sul.

Digo à minha filha Mayisha

que estamos diante de um soberbo pianista de jazz

e viro-me para o velho Mestre:

- Mr. Ibrahim

sou moçambicano

e antigo admirador seu.

O pretérito Dollar Brand anui

com aquele seu olhar translúcido

melancólico

e, curvado ao peso dos anos,

inclina-se em generosa mesura

e cumprimentamo-nos de punho cerrado

como comparsas de uma mesma progênie.

Mayisha faz-nos uma fotografia

e Mr. Ibrahim enlaça-me

num benevolente amplexo.

Faço-lhe uma vênia compungido

levo adiante a minha filha pela mão

enquanto o velho pianista se extravia

no azafamado átrio do aeroporto.

Explico à Mayisha

que aquele belo homem

de cabelo grisalho

alto

hierático

é um pródigo músico da Cidade do Cabo

que ela traz por domicílio.

Falo-lhe de Mannenberg

e a luta pela liberdade.

Conto-lhe a história do District Six.

Não me ocorre aludir ao pungente sax tenor

de Basil Coetzee também proscrito.

Ou citar o sopro metropolitano de Kippie Moeketsi.

Falo-lhe de Duke Ellington, pianista.

John Coltrane, saxofonista. Ornette Coleman, também saxofonista.

Todos eles cúmplices de Dollar Brand.

Ou o velho Thelonious no seu trôpego piano.

Ela sabe da minha insânia por Sibongile Khumalo

o meu desvario por Hugh Masekela ou Sipho Gumede.

Falo-lhe destes músicos intrépidos.

Não me atardo no jazz sul-africano.

Poderia falar do precoce Moses Molelekwa

ou do vetusto Jonas Gwangwa.

Retorno ao meu velho amigo

Adolph Johannes Brand

Dollar Brand

Abdullah Ibrahim

e ponho-me a pensar

na mandiga dos seus dedos

ubérrimos

sobre um piano melancólico

quando ele

compassivo prestidigitador

toca com as mãos de Deus.

Nelson Saúte

Joanesburgo, 29/06/2016

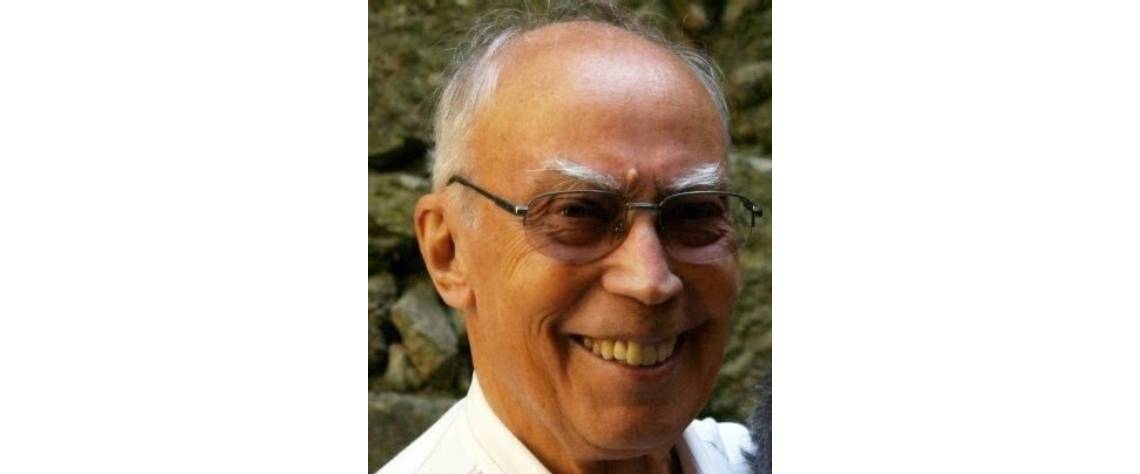

LEITE DE VASCONCELOS, 80 ANOS

Entre as figuras de grande gabarito literário e intelectual que marcaram o tempo e o destino da Primeira República, o nome de Leite de Vasconcelos é dos que mais se destaca. Era um homem de uma soberba, eclética e monumental cultura geral. Como publicista movia-se por todos os meios de comunicação com um engenho invejável, da rádio à escrita nos jornais, da televisão ao teatro. Era, à época, a maior figura do nosso espaço mediático. Prolífero, fecundo, abundante. Poderia ser ferozmente mordaz, mas nunca deixava de ser afável ou até mesmo cordial. Tinha argumento vívido e sagaz quando polemizava e era um prazer ouvi-lo. Não tergiversava. Era acutilante, mas com urbanidade e elegância. Era facundo. Das vezes que tive a benesse de me entrevistar com ele nunca tive a pretensão de o ombrear na conversa. Escutava-o apenas. Falasse do que falasse, fosse de autores ou livros policiais (de que era um leitor omnívoro) ou de nomes exemplares da literatura universal, ou do país e dos nossos desencontros, era um prazer escutá-lo. Dominava a arte da argumentação. Era fino na análise, quase viperino na crítica. A sua conversa, também direi dele, melhorava o silêncio. Isso é apanágio de poucos.

Os seus pais haviam chegado a Moçambique entre os finais da década de 20 e primórdios dos anos 30. A sua família cultivava a primazia de ter os filhos no mesmo lugar. Não obstante a guerra, a mãe, grávida, embarcou para Portugal para o ter em Arcos de Valdevez. Com 4 meses trouxe-o de volta. Mocímboa da Praia, Chemba, Gorongosa marcam a sua geografia infantil e juvenil. Na Beira fundará a Associação dos Jovens de Moçambique. Escusado será dizer que a censura e a proibição irão exercer-se sobre a mesma. Ainda intentaram encenar uma peça de teatro. Debalde.

O pai era funcionário na indústria do algodão. Viveu sempre longe das cidades. A importância da rádio na sua vida justifica-se, também, por esse facto biográfico. Iria para a cidade prosseguir os estudos nos Irmãos Maristas. O espaço, a liberdade, a felicidade são os acenos do interior. Quando chegou a Portugal, já adulto, ficou chocado com a pobreza e a sua rudeza: viu, pela primeira vez, brancos pobres.

Cumpriu, como meteorologista na Força Aérea, o serviço militar entre 1964 e 1968. Estou Ciências Sociais. Regressa a Moçambique. Tem uma breve passagem pelo Banco Standard Totta. Considerava-a uma experiência atroz. A despeito, começa a escrever. Essa fase da sua investida poética está espelhada nos poemas à volta do “ciclo da cidade”. Era o tempo dos cafés e da tertúlia. A contradição entre o jovem branco criado no mato e a cidade revela-se neste ciclo e nesses poemas. Mas também as interrogações mais profundas – se quisermos mais ontológicas – sobre a sua condição social e a realidade política de Moçambique e a sua evolução histórica. Um sentimento de culpa exorcizado na poesia.

Em 1969 concorre e é admitido como locutor da rádio. Tivera uma experiência breve no Aeroclube da Beira com um programa da rádio. Aliás desde essa altura até ao fim será jornalista e a rádio será o seu meio primordial. Nesses anos fazia um programa que se intitulava “A noite e o ouvinte”, no qual divulgava a actividade literária de então. É através desse programa que contactará Rui Knopfli e Eugénio Lisboa. Na mesma altura participava, na Associação Africana, nos saraus de poesia. Um grupo de dança e de música, que iria redundar no Grupo João Domingos, animava os espectáculos da Associação Africana. Foi aliás nesta agremiação que conheceu José Craveirinha. Recitava os poemas de Craveirinha, de Noémia de Sousa e de Rui Nogar. Eram subversivos. Leite de Vasconcelos dizia espantosamente bem.

Nessa altura também irá colaborar no jornal da Associação dos Naturais de Moçambique, “A Voz de Moçambique”, chegará a ser seu chefe de redacção. Rui Knopfli, Eugénio Lisboa e Adrião Rodrigues faziam a vez do conselho editorial. Foi nessa época que conheceu (também) António Quadros, que irá animar, com Rui Knopfli, a publicação dos cadernos de poesia “Caliban”, iniciativa eivada de subversão. Por vezes, encontrava-os no café Djambo. João Pedro Grabato Dias (um dos heterónimos de Quadros) tem poemas que falam abundantemente dessa tertúlia, no Djambo, e da cidade alvoroçada. Leite de Vasconcelos ia lá ouvir os mestres. Um dia, Knopfli pede-lhe colaboração para “Caliban”, o que virá a ser uma circunstância biográfica e poética de grande significado.

Em 1972 proíbem-no de trabalhar na rádio. A sua voz é banida. Ironicamente será esta mesma voz que dois anos depois irá dar expressão à senha do 25 de Abril em Portugal. Vai para Londres, contacta a Frelimo, queria ir para a Tanzania juntar-se à Frente. Aconselham-no a ir a Portugal. Lá seria mais útil à causa. Trabalha, inicialmente, no “Expresso”, semanário fundado por Pinto Balsemão e alguns dos seus companheiros da chamada Ala Liberal, que estava nos antípodas do regime. Ele está no escol de jornalista precursores do jornal. Não muito tempo depois, com um angolano e um guineense, criam, na Rádio Renascença, um programa chamado “Limite”. Manuel Tomás que saíra com ele de Moçambique participa da aventura. Como o nome denuncia queriam experimentar os limites da censura. O programa tinha grande audiência, o que levou o Movimento das Forças Armadas a contactá-lo para passar a senha do 25 de Abril. A voz que lê os versos da canção de Zeca Afonso e que está na origem do desencadeamento da revolução é a de Leite de Vasconcelos.

A Frelimo pede-lhe para permanecer em Lisboa e vai trabalhar para a delegação do Rádio Clube de Moçambique. Ficará, entre Agosto de 1974 e Abril de 1975 quando, finalmente, retorna a Moçambique e para a Rádio Moçambique, sucedânea do Rádio Clube. Vive intensamente a utopia revolucionária, como repórter, como cidadão. Entre Maio e Junho de 1975 acompanha o trabalho do então Primeiro-Ministro do Governo de Transição, Joaquim Chissano, na preparação da independência. Contacta vilas, povoações, a população e o chamado país real. Acompanha, ulteriormente, o Presidente Samora na célebre e triunfal viagem do Rovuma ao Maputo iniciada em Dar-es-Salaam. Reporta a independência. Entre os seus companheiros da Rádio está outro poeta, Gulamo Khan. Vivem, exultantes, esses momentos tremendos de profundas mudanças.

No número duplo 3 e 4 dos cadernos de poesia “Caliban”, em Junho de 1972, aparecem 3 poemas de Leite de Vasconcelos (“Sociedade de consumo”, “Sem causa” e “Sensualidade”) ao lado da colaboração poética de José Craveirinha, Orlando Mendes, Sebastião Alba, Glória de Sant’Anna, Frey Ioannes Garabatus, Jorge Viegas, entre outros. “Pelo entardecer / o sol será rubro e fulgurantemente marítimo / iremos mais sós que nós / no périplo costumado dos lugares permitidos / fazer amor com as montras e os cartazes / revestidos da passividade orgásmica / no passeio dos tristes”. A cidade, um dos seus temas obsessivos, na primeira fase da sua criação, assume já um lugar central na sua poética. Dará corpo, anos depois, ao “ciclo da cidade”. Poemas onde encontramos “pensamentos enlaçados / mãos afastadas / e na testa o mesmo vinco de ferocidade”. A cidade estava, por assim dizer, arraigada à sua poesia. Como a morte ou o amor. Sobretudo o amor sensual, táctil, corpóreo, inteligível e sensível.

Em “Sensualidade” escreve: “À porta da cantina bebia odor e seios pequenos / que passavam adivinhados ou nus nas muanacages / e segregava árvores e sombras onde deitá-las comprimi-las / iniciá-las no meu mistério de frio e de suor”. O lirismo amoroso aqui na sua indisfarçável sensualidade. Muitos anos depois, Leite de Vasconcelos escreverá alguns dos mais belos poemas da nossa lírica (“De imaginar Somente”): “Amo-te na rua quando passas / não pelo rosto / não pelas graças / que vão contigo quando passas” (…) “Amo-te na rua Rosa Ana Helena / quando passas / deixas (devagar despida) / imaginar somente Rosa Ana Helena” em “Irmão de Universo”.

Em Outubro de 1985 o poeta publicou, nas páginas da “Gazeta de Artes e Letras” da “Tempo” o poema “Lamento”. Lembro-me da impressão que me causou aquele belíssimo poema. Aliás, em Janeiro de 1987, num texto fatalmente juvenil (“A viagem da nossa poesia”) faço uma referência ao texto e ao espanto que então me causara. Leite de Vasconcelos, então Director Geral da Rádio Moçambique, onde eu debutava na profissão, chama-me à conversa e trata-me como seu igual. Não tenho sequer 20 anos. A minha admiração por ele, que já era bastante, ensoberbece.

“Lamento” é, seguramente, um dos mais belos poemas de amor da língua portuguesa. Na época encontrei alguma alusão estética ao poema “Namoro” de Viriato da Cruz. Leite de Vasconcelos não enjeitou a confinidade poética entre os dois textos, ambos de uma espantosa beleza e raro lustro. Não resisto a citá-lo na íntegra: “Cantei-te serenatas em noite de cetim / com timbilas e violinos / preparei-te um jantar de ushua e lagostim / com cebolas e pepinos. // Falei segredos a búzios da Macaneta / e mandei-tos pelo correio / aluguei à semana o estro de um poeta / e fiz um verso à curva do teu seio. // Colhi flores de madrugada nas Barreiras / abri uma machamba em Matutuíne / disse-te amor em trinta línguas estrangeiras / passeei-te no bazar em Xipamanine. / Comprei um anel de pêlo de elefante / um disco de sungura / um sofá, uma cama e uma estante / um fato azul e um garrafão de sura. // Levei-te às farras das noites de sábado. / À sombra das acácias / contei-te lendas de um tempo passado. / Deixei de ter notícias / e o fluir da tua ausência não se estanca. / Namorado, só, itinerante. / Busco-te nas ruas, encontro-te na Franca / perdi-te em casa dum cooperante.”

Bastava ter escrito este poema para Leite de Vasconcelos pertencer ao panteão dos grandes poetas. É, indubitavelmente, um dos meus poetas electivos. Escreveu tantos outros. A sua grandeza não lhe sobrevinha apenas dos textos líricos. Os seus poemas mais reflexivos ou até ontológicos são igualmente exemplares. Um dos mais belos, “Receita para uma infração" (lembra “Receita para se fazer um herói” de Reinaldo Ferreira): “Toma nas mãos uma manga / dessas que verdes o Knopfli sente / na infância do palato // Tens cinquenta anos / dois rins em greve até à morte / e um que pertenceu a alguém que desconheces / e por morto não soube a quem doou / a faculdade de mijar ainda”. Ou “Telegrama para Manuel Bandeira”, ou “O débito”, ou tantos outros.

A publicação de “Irmão de Universo” (1994) levou o tempo das nossas vicissitudes. Mas veio estabelecer um dos mais importantes revelados na década de 70, a geração à qual pertence Heliodoro Baptista, que tinha a sua firme admiração. Aliás, numa entrevista a Michel Laban afirma: “Penso que a literatura é uma literatura ainda em formação e que nós temos, neste momento, na poesia, uma voz que eu considero muito importante – além do Craveirinha, obviamente –, que é a do Heliodoro Baptista”.

Depois de um longo interregno a poesia veio-lhe numa enxurrada. Nascem os poemas que irão dar corpo a “Resumos, Insumos e Dores Emergentes” (1997) publicado após a sua morte. Escreveu teatro “As Mortes de Lucas Mateus” (2000), argumento para um filme “O Lento Gotejar da Luz” (2001) e não chegou a ver as suas crónicas coligidas em livro: “Pela Boca Morre o Peixe”(1999). “A Nona Pata da Aranha” (2004) revela-nos um contista primoroso. A cidade, o amor e a morte são os seus temas obsessivos. Todos os grandes poetas, afinal, têm os seus temas recorrentes.

Entrevistei-o em Julho de 1990 (eu tinha 23 anos e ele justamente o dobro da minha idade, 46 anos) e disse-me, nessa longa conversa, quando o interroguei sobre as suas influências, que se considerava próximo da poesia de Craveirinha, não formalmente, “mas pela atitude poética que se espelha na sua obra”, disse-me ainda que tinha “uma dívida para com o Rui Knopfli e com a revista “Caliban”. Outras referências? “Outros dois poetas com dívida importante são o António Gedeão – mesmo formalmente há algumas influências na minha poesia – e o Jorge de Sena. Mas depois há tantos outros.” Fernando Pessoa, Luís de Camões.

Falámos sobre o país, o drama da morte de Samora Machel, o papel dos intelectuais ou a ausência dele, da autocensura que muitos jornalistas se auto-impuseram, da guerra que nos corroía e desgraçava e quando lhe perguntei que aspecto destacaria nos 9 anos da nossa independência fez o diagnóstico que ainda hoje nos persegue: aviltou o proselitismo.

Não viu o melhor do seu labor publicado. A 29 de Janeiro de 1997, Teodomiro Leite de Vasconcelos, nascido a 4 de Agosto de 1944 – passam hoje 80 anos – emigrou para o páramos dos eleitos. A sua voz ainda reverbera em alguns de nós, pese embora o esquecimento e o descaso a que votamos alguns dos nossos melhores seja a franquia dos néscios.

Leite de Vasconcelos, poeta, contista, cronista, argumentista, dramaturgo, jornalista, locutor, actor, publicista, homem de rádio e de televisão, polemista, homem de uma grande cultura e de um gabarito incomum, é, definitivamente, uma das mais belas vozes da poesia moçambicana, uma das suas plumas mais esplendentes, uma das suas mentes mais cintilantes e estimulantes, irrefutavelmente a maior figura mediática dos primórdios da nossa independência.

Lisboa, 4 de Agosto de 2024

JOSÉ PASTOR, 70 ANOS

José Pastor, de seu nome José António Pastor Duarte Silva, nascido em Nampula, a 29 de Julho de 1954, foi poeta, contista, encenador, activista cultural, professor. Um homem dilacerado pela paixão pela vida e pela devoção aos amigos. Poeta solitário e, paradoxalmente, solidário. Encontrou na morte, aos 39 anos, uma espécie de redenção. Quase trinta anos depois do seu gesto extremo, o livro “Com a Saliva Mais ao Sul” subtraiu-o do silêncio.

A geografia da sua breve vida resume-se a Nampula, Maputo, Xai-Xai e Cuba. Assinou também como Si Silva e Broeiro Duarte São Pedro. É quase tudo do muito pouco que se sabe desta personagem quase elusiva que passou, como um cometa entre nós e cuja poesia permaneceu desconhecida ao longo de décadas. Somos pródigos no esquecimento e na desmemória, no descaso e na displicência. Assim tratamos os nossos poetas.

É em meados dos anos 80 que faz publicar poemas e contos em páginas literárias, sobretudo na “Gazeta de Artes e Letras” da vetusta e mítica revista “Tempo”. Posteriormente, os seus textos irão corporizar algumas antologias de poesia e de conto dedicadas à celebração da literatura moçambicana.

Numa entrevista, recolhida no livro “Fazedores da Alma”, de Marcelo Panguana e Jorge de Oliveira, dado à estampa em 1999, José Pastor, que proferiu as palavras que servem de título e mote ao volume, narra um episódio que está na origem da destruição da sua produção literária e que seria aquilo que antecederia o seu suicídio. À pergunta sobre este seu gesto extremado, o poeta responde e eu cito: “Isso aconteceu-me quando um dia decidi: vou suicidar-me. Então preparei tudo, com um ritual dramaticamente bem preconcebido. Foram destruídos poemas, contos, cartas e fotografias. Morreu uma parte do passado. Nasceu uma fogueira. A memória ganhou com tudo isso. Organizado o plano, decidi dormir pela última vez. Acontece que me levantei de manhã muito bem-disposto e ri-me da ideia do dia anterior.”

Esta entrevista não está datada, pelo que só posso intuir que ocorreu muito antes de 26 de Agosto de 1993 e era o prenúncio de que o poeta ir pôr termo à sua vida. Parecia ter uma vida contagiante, empolgada, arrebatada, culta e inteligente. Na verdade, vivia atormentado. Os seus tumultos estavam, afinal, como sintagmas nos seus escritos.

O tema do suicídio, que aparece nesta entrevista, não era inédito. Os seus amigos sabiam-no, pelo menos os mais próximos, com alguns dos quais ele partilhava as suas angústias, marcadas a cada página de “Com a Saliva Mais ao Sul” que exprime os seus tormentos e anuncia aquele epílogo trágico da sua vida.

Perguntado, na mesma entrevista, se a ideia de morte não o assustava, o poeta contrapõe: “Amo demasiado a vida, vivo-a com tanta liberdade e com tanto gozo, que temer a morte, algo absolutamente normal para um belo fim de percurso, seria, no mínimo, ridículo, e indigno para uma pessoa que amou a vida até à exaustão.”

Era um homem inquieto, as palavras brotavam-lhe das mãos, ocultavam o sol que ele cantava, com a espessa neblina que lhe ia no interior do seu ser, na sua alma, para usar um vocábulo que lhe era caro. Escrevia sobretudo poemas de amor. De um amor apolíneo quase sempre, mas num tormento dissimulado. Um amor dilacerado e dilacerante.

Era solar e lunar, impetuoso ou recolhido, expressivo e resguardado, assombrado e assombroso. Gostava dos seus amigos. Queria-os na sua solidão habitada. Sobretudo na Matola, à sombra das suas árvores. Amava os livros, falava abundantemente de escritores, comerciava leituras. Cuba era a sua segunda pátria. Era fervorosamente cubano. Fidel e a revolução tinham nele um implacável defensor.

Publicou muito pouco e o pouco que deu a conhecer eram textos brilhantes. O poema que escreveu sobre o massacre em Maluana é de uma beleza virulenta, é pungente e um dos marcos da nossa lírica. “A pessoa de Josefane ficou no massacre de Maluane, mas seu corpo veio a Maputo para pôr velas.” Este brutal, violento e belo poema não está no livro. Como não estão uma data de poemas que reclamam um resgate.

O livro “Com a Saliva Mais ao Sul” está dividido em duas partes. A primeira, intitulada “Respirar do Fogo”, ocupa quase dois terços da obra, recolhe poemas de amor, de um amor arrebatado, incessantemente carnal, experiência de liberdade e gozo, vocábulos que ele usa na entrevista acima citada e no registo dessa fruição quase sempre desesperada, nessa solidão imperecível, nessa busca do ser amado, nesse encontro e nessa perda, nesse júbilo e nesse esmorecimento, nessa alegria e nessa consternação, nessa euforia e nesse desalento, muitas vezes, quase sempre, em belos versos, pungentes versos, melancólicos versos.

“Quando no chão da nossa

intimidade sulcamos a terra.”

Começa assim o livro que fala desse “Outono que desconhecemos” e “vive de amores possíveis”, mas “em a sua própria mitologia / a sua lógica da carne, do sangue, / do sexo e da lágrima”.

Poesia, magia, solidão, tormento: “Hoje faço-me o favor / de fazer um poema atormentado”, diz o poeta.

Arrebatamento, nostalgia: “Nunca mais foste tu.” Tristeza, sempre a tristeza: “Hoje o dia está tão triste, / tão triste como têm sido / os últimos dias”. Ou: “Há dias em que a tristeza me invade sem pedir licença.” Nessa poesia, diria o autor, “nocturna e esbatida”, onde se acrescenta: “sou triste porque lavro a minha dor”. Poeta solitário sempre: “Estou só e em casa.” Ou por outra: “Desperto sempre de madrugada / e a tristeza volta com / seu veneno.”

Apesar do título nos remeter para o “fogo”, esta é uma poesia lunar e não solar. É uma poesia onde se canta o abandono e a solidão, o inverno, o nevoeiro e o dilúvio, a morte, sempre a morte a rondar os versos e o poeta: “Quero morrer deitado / porque sempre vivi de pé.”

Aqui está o testamento e o testemunho do “náufrago delirando na jangada” e sempre o canto do “amor possível”: “No teu corpo negro / lavrei o suor, / as minhas mãos rociaram /um perfume / natural e afrodisíaco / e bebi da intemporalidade do teu sangue /africano por excelência.”

Esse amor, cripticamente másculo, virilmente arrebatado, visceral e cantado em versos como estes: “E de repente, os músculos ficaram / tensos, as veias em relevo, os olhos / em teias de / lagrimas, e teu áspero /cabelo passou pelos meus ombros.”

Ou estes versos: “de guerreiro à conquista / do meu corpo”, “Teu corpo tem a força / telúrica da Terra”, “Até quando o teu regresso / ao meu corpo selvagem”, “Roçar do teu corpo possante”, “Beijos, gemidos, e todo o suor, / órgãos genitais entrechocando-se.”

A perda está sempre presente, a ausência do ser amado, a saudade e a nostalgia, a melancolia. Mas também o desprendimento desse “amor possível” (di-lo obsessivamente) no qual o poeta exalta o facto de “nunca teres deixado / que o tédio fosse a principal neblina / nas nossas vidas”.

É dessa “respiração do fogo” do “Universo numa explosão/ de átomos dissimulados”, desses “corpos viris” e dessa “morte que agora me chama”: “Vou embora, amor. Só tenho / pena de ti. As asas da morte / não são tão medonhas como se dizem.”

Há sinais muitos claros dessa morte anunciada. “Em breve serei a simples / cinza de um sonho (…) Largo a vida, tudo o que fiz, / o fardo da dor e da solidão.”

Muitos destes versos são a cartografia dessa busca do silêncio e da morte, desse desespero e do seu inevitável epílogo: “Falta pouco para a grande decisão, / para que haja uma explosão de noites / dentro de mim, para que sangrem as flores / que me fazem respirar, para que a seivaque me alimenta seja a da árvore abatida.”

Estes versos são de uma violenta beleza. São pungentes e belos, como é aliás a grande arte. E mesmo no fim desta primeira parte, ou primeiro livro, anoto ainda estes versos: “Não me esqueço que sou apenas / uma tintilação transparente / da grandiosidade da criação, / entre os benefícios e os custos / não reclamo glórias e alvíssaras.”

A segunda parte – “Com a Saliva Mais ao Sul” - é um longo e fragmentado poema e não se exonera do seu registo lírico, mas aqui está o poeta mais onírico. Provavelmente texto mais ontológico, mais ensimesmado, mais absorto em si, mais reflexivo, mais indagador e mais perturbado e perturbante, mais sombrio e desesperado. Mas sempre o amor. O amor desesperado. Sempre a morte. A morte inexpugnável. “Se é um erro exteriorizar-se / a dor profunda que se sente, / é um ferro que nos fere / quando assumimos o brutal silêncio.”

Para além do combate ao silêncio, a obsessão da morte ronda o poema: “Se sofro é por uma cama,

um sono descansado, / até que uma campa merecida / se rodeie de ciprestes.” Poema ominoso, poesia ominosa. Atingida pela “rugosidade das pedras” ou pela “fragilidade da vida”, fissurada por essa “fantástica melancolia”: “Porque sou um rio / decidido a lançar-se ao oceano / na procura de formas de suicídio / mais marítimas”.

Escreve este poeta sombrio, taciturno, mergulhado na obscuridade, que procura a “simbiose de Marte e morte” e que reconhece: “Da minha actividade vulcânica / nasce um mar sombrio / sequioso de sequoias.”

Nessa “procura do Norte no breu”, recorrente este discurso do suicídio: “De gládio na mão, / não / esquecerei um gladíolo de bolso / para o redobro da força /no possível suicídio.” E logo a seguir o poeta diz: “Conheço a dor da inquietação irremediável.” Os versos embora taciturnos são pungentes: “E quero um enérgico palpitar nas mãos e nos pulsos, / lançar naus ao sangue tropical no Inverno /e ainda: o fragor dos dedos acenando / o terno adeus final, /o mais compreendido entre os humanos.”

Poesia “a coberto da névoa densa”, como escreve o poeta. Poemas de amor e de desespero, como disse e repito. Nos quais cabem ainda estes versos que parecem um apelo: “e nos teus fortes braços sinto-me seguro.” No entanto, acrescentará a seguir: “Amor, na Terra somos amantes a abater!”

Parece a expressão de uma renúncia, de uma resignação, de uma cedência. Por isso mesmo diz adiante: “Não nos desviemos definitivamente/ das rotas do sábio silêncio.” Este poema, este longo e sensual poema, é também por isso um poema desse amor visceral, impossível direi eu, inscrito num mapa de melancolias: “Teu corpo dócil à nudez / no estio calmoso do trabalho da erecção.”

Versos atravessados por esse amor viril, másculo, vigoroso: “Dá-me do teu beijo fatigado, /e dos destroços da espuma /provocados pela ancoragem.”

Poesia que não recusa o desalento, a angústia, a descrença, o desânimo. Longo poema atormentado, que fala de uma prostração, que não esconde a derrota, que ancora na desesperança, no esmorecimento e na tristeza. Essa mágoa e esse padecimento estão assombrosamente inscritos nos últimos versos:

“ Quero atravessar o deserto,

o desastre.”

Proclama o poeta no seu desconsolo final. À beira do seu infortúnio, perante uma dor irremissível. “ Negrejo, e esta é a remendagem da alma. / Vejo-me espelhado num múrmuro / abismo ignorado.”

Assim termina o livro, tão belo quanto dilacerado, tão profundamente consternado, tão atravessado pelo desconsolo, pela dor, pela angústia, tão condoído e, provavelmente, sem indulgência, tal foi o destino do poeta que seguiu os sinais aqui cartografados e se matou, talvez buscando na morte essa redenção, essa expiação, essa absolvição.

Este é um livro tremendo de um poeta espantoso, de uma alma formidável, de um homem surpreendentemente excepcional, com uma ânsia de viver esplêndida, ainda que isso pareça uma contradição na sua breve e portentosa vida.

Este belo e dolorido título “Com a Saliva Mais ao Sul”, devolve-nos um admirável poeta, assombrado e assombroso, no seu desencanto e no seu desespero, no seu júbilo pelo amor visceral que viveu, na sua atracção pelo abismo e pela morte, nesta cartografia de um suicídio anunciado em sinais premonitórios, neste rosto elusivo e arisco por vezes, desenhado nestes versos com a subtileza e a elegância que fazem dele uma voz exemplar na literatura moçambicana e que aqui se cumpre celebrar, nos 70 anos do seu nascimento, depois de décadas em que esteve proscrito no silêncio e no esquecimento.

JULIUS KAZEMBE, 70 ANOS

Engoliram luas as crianças de Changara.

Os olhos delas são pássaros tristes sem voo

que no desespero da fome acumulada

comem estrelas como se fossem grãos de milho.

Quando as sementes secaram nos campos

e o sangue secou nas veias dos rios

e a seiva secou nas veias das plantas

e o sol secou os celeiros da aldeia,

serpentes famintas silvam em volta

do peito cindido. Uma toupeira chora

ao frémito dos embondeiros. Grave,

arde sobre a erva amarga a dor:

Das luas engolidas pelas crianças

quantas tardará a ecoar nos jornais?

(“Changara”, Julius Kazembe)

Julius Kazembe é, indubitavelmente, um dos mais importantes poetas do pós-independência, da geração que esplende nos anos 80, menestrel de grande quilate, com dicção e timbre próprios. A sua produção, no entanto, é escassíssima, avara e está dispersa por jornais, coligida em duas ou três antologias. É, também, por abulia própria ou incúria nossa, um dos menos conhecidos e celebrados, entre as presunçosas glórias domésticas e o fogo fátuo em que estas (ufanas vozes) se consomem exaustivamente.

As suas efemérides literárias resumem-se a publicações de um punhado de poemas na página literária do “Diário de Moçambique”, “Diálogo”, sob o magistério de Heliodoro Baptista, ou na “Gazeta de Artes e Letras” da vetusta revista “Tempo”, sob a batuta de Luís Carlos Patraquim. Tanto um como outro são nomes decisivos na sua biografia literária.

Na sequência de uma quezília familiar, sai de casa muito cedo e é acolhido pelo poeta Heliodoro Baptista, que não só o acoita, como o industria literariamente. Baptista escolhe uma centena de títulos de obras-primas universais, sobretudo no domínio da ficção narrativa (romance) e impõe-lhe o repto da leitura. Acresce que será aluno de Lídia Jorge, que se revelará, nos anos 80, como uma prodigiosa escritora, autora de romances, contos e poesia, hoje consagradíssima. O mote estava dado.

Por indicação de Heliodoro, acompanha o contista Carneiro Gonçalves e é companheiro na viagem que resultou num trágico epílogo a 20 de Janeiro de 1974. O autor de “Contos e Lendas” deveria seguir, depois da capital moçambicana, para Lisboa e ali integrar a redação do “Expresso”. Ao jovem poeta, à beira dos 20 anos, o desconsolo de uma frustrada tentativa de se juntar à Frente de Libertação.

No título emblemático que foi “A Tribuna”, então dirigido pelo poeta Rui Knopfli, irá integrar a sua redacção, na companhia de Mia Couto, Luís Carlos Patraquim e Ricardo Santos. Aliás, Couto, Patraquim e Kazembe irão praticar os primeiros tentames da crónica literária, sobre o quotidiano, experiência que se verá consagrada, nos anos ulteriores, por outras caligrafias que vão estabelecer o género entre nós. Posteriormente, integrará o grupo fundador da AIM (Agência de Informação de Moçambique). Estamos já imersos na revolução e cada um deles experimenta o entusiasmo, os arroubos, as demandas, as questiúnculas, as contradições, a mofina daqueles tempos.

A Beira, a sua Beira natal, ficara para trás. Terá, depois do jornalismo, uma passagem pelo Ministério do Comércio Interno, viverá de traduções nos ominosos anos 80 e trabalhará, como funcionário local, para o FNUAP. Uma importante passagem pelo Zimbabwe, outra pelos Estados Unidos, onde se vai doutorar em Sociologia e, depois, o estabelecimento em Pretória, onde leccionará na Universidade, também subscrevem as etapas da sua vida.

A sua pátria literária, no entanto, será sempre a Beira. Bebera do mesmo fino de Heliodoro Baptista, que tendo nascido em Gonhane, é um poeta beirense. Ou dos nomes mais insignes da nossa poesia, ali nascidos, como Mia Couto, Filimone Meigos, Carlos Cardoso, Miguel César, Simeão Cachamba, Bahassan Adamogy, Adelino Timóteo, ou António Pinto de Abreu (este, tendo visto a luz em Chimoio é, indubitavelmente, das mesmas águas do Chiveve). Aqui está a sua linhagem. Simeão Cachamba, pouco antes de morrer, no prefácio e na chancela do livro “Mussodjy”, de Bahassan Adamogy, acena à Geração Diálogo, em homenagem a estes nomes – acrescente-se o nome de Elton Rebello, nascido em Vilanculos, mas criado literariamente nas mesmas águas – que redigem páginas importantes nos armoriais da nossa literatura. Ora, todos eles, à excepção de Kazembe, tiveram a sua obra redimida em livro.

Quando, Fátima Mendonça e eu, organizámos a “Antologia da Nova Poesia Moçambicana”, demarcando-a a partir de 1975 e escrutinando a partir daí a produção que ocorrera neste espaço geográfico, político e cultural chamado Moçambique, num tempo em que era ainda escassa a publicação em livro de muitos dos autores antologiados, socorremo-nos do que estava na imprensa literária e de originais que muitos dos poetas acederam confiar-nos.

De Julius Kazembe escolhemos sete poemas todos eles publicados na então “Gazeta de Artes e Letras”, entre Setembro de 1984 e Outubro de 1988, designadamente: "O Girassol”, que começa com um verso belíssimo: “O brilho inteiro das galáxias”, que poderia ser o axioma do seu labor poético; “Changara”, outro poema espantoso, aliás encima este texto: “Engoliram a lua as crianças de Changara”; “A Teia”, que não desmentia o estro do poeta: “Dormimos versos cercados de cal”; “O Espelho dos Magos”, dedicado a Heliodoro Baptista; “A Musa Prostituída” (dedicado a Luís Carlos Patraquim); “Eros” e “Adiemos os brindes para mais tarde”. Não deveria haver muito mais no seu bornal. Muitos destes poemas tinham sido publicados na “Diálogo” também.

Segue-se-lhe, então, um longo silêncio. Para além do caso de Brian Tio Ninguas, pseudónimo do jornalista Baltazar Maninguane, que morreu, aos 25 anos, em 1987, poeta que permanece inédito em livro, Julius Kazembe volta a ser o único poeta que não terá a sua poesia chancelada em livro. Refiro-me, claro está, aos que se revelaram no pós-independência e que constavam da nossa antologia. Todos os outros, em vida ou postumamente, tiveram as suas obras impressas em livro.

Por apatia do poeta ou omissão nossa, a verdade é que o seu nome se tornou invisível nos certames onde se apregoam, afanosamente, pressurosos nomes e se consagram glórias precipitadas. No entanto, estamos diante de um dos mais importantes poetas revelados no pós-independência, apesar da sua avara produção. Kazembe, não tenho dúvidas, pertence à estirpe dos eleitos. É daqueles poetas raros, cujo estro é capaz de imagens e metáforas surpreendentemente belas e poderosas. O poema “Changara”, que cito acima na íntegra, é caso flagrante. Mas toda a sua escassa poesia é assim: depurada, decantada, burilada. Há ali um “labor limae” (trabalho árduo, paciência, disciplina), há ali escrutínio e oficina, há ali uma cadência e uma musicalidade. Quando o ouvimos dizer, o que Kazembe faz primorosamente, percebemos o seu trabalho elaborado com a palavra e a sua intuição melódica. Ele é um artífice da palavra. Um perfeccionista.

A poesia, a verdadeira poesia, é isso: alegoria, imagem, tropo. Metáfora. Um grande poeta é aquele que é capaz dessas imagens poderosas e surpreendentes: “brilho inteiro das galáxias”, cito-o de novo, ou, no mesmo poema, capaz destes versos: “um barco é uma faca que rasga / essas dunas cheias de sortilégios”. Ou quando diz ainda: “a espantosa liquidez / das suas coxas / somos peregrinos / submissos” no poema “A Musa Prostituída”. Ou, no mesmo poema, quando escreve este verso: “com o seu mijo ictérico”. Isto é de um eleito.

Poeta capaz destes versos sumptuosos: “quisera ter as mãos que tem a água / para quando vertido sobre ti / te permear até ao último favo / contigo trançar um cesto de vime”. Isto é de um grande poeta. O mesmo que lhe adivinha “o tropel antigo dos fuzis”. Aliás, os fuzis que espantam “os fulvos pássaros da nossa infância” (outro verso lapidar) atravessam, subliminarmente, toda poesia de Julius Kazembe. Lembram aquela “Alegoria” de Heliodoro Baptista: “Em Inhaminga, meu amor, / estão as armas apontadas para o céu / mas só há pássaros”. Isto é brutal, isto belíssimo, isto é assombroso.

Julius Kazembe condói-se não só com as crianças de Changara. É capaz de nos alertar do medo que trespassa o “território de algozes / sitiado por veraneantes / tubarões sem pergaminhos / a tecerem contas de piolhos / de cócoras sob os autoclismos”. Poeta socialmente atento: “Venho de um continente / de transmigrados de calamidade / em calamidade / com meninos que morrem / desapercebidamente / no dorso das suas mães / a caminho dos centros / de emergência da cruz vermelha”. (“O Espelho dos Magos”).

Num belo e pungente hino à Beira, poema justamente assim intitulado, que, depois de muitos anos de silêncio, houve por bem publicar, aqui há meses, Julius Kazembe volta a ser acutilante: “E a chuva de cada Idai / só reflutua valas e / fantasmas de outrora”. Nestes versos fissurados ou injuriados, o poeta interpela-se e interpela-nos com uma virulência lexical: “Vagalumes vagabundos / assombram a noite / no matagal da Manga, donos / escarnados ao relento / sem lápides nem epitáfios. / Ainda os há por remir?”. O poema termina com estes versos: “O farol do Macúti plissa / o mar e os ventos da noite, / talvez lampeje em surdina / sinais dos náufragos da terra / onde jazem as nossas placentas”. Isto é de uma beleza aterradora e de uma violência imagética e poética. É, no fundo, o glossário dos nossos naufrágios ou o dicionário das nossas ruínas, das nossas quedas e dos nossos soçobros.

O poeta Julius Kazembe persegue, na sua escassa e belíssima poesia, estes “sinais dos náufragos da terra”. Tenho notícia da sua escrita recente e verifico para além do seu alto quilate, do seu gabarito, do seu jaez e da sua perfeição, da sua voz grave, profunda, inquieta e inquietante, que percute ainda encrespada ou “desdobrando-se em arco-íris / para a morte sobrevivida / entre os gomos do canto”. Mesmo quando, “sem darmos por ela, o fermento / destas lágrimas de terebentina / entrança já tatuagens de alento / para uma teia mais pura e cristalina” (“A teia”, esse lancinante aceno ao irmão Oswaldo). O poeta continua obstinadamente avaro, escasso, valioso.

Julius Kazembe é, a seu modo e no seu tempo, um grande poeta, de epifanias e de cintilações, de lampejos e de sopros, encarnação rara de um estro igualmente raro, dono de uma profunda e única voz, por vezes sussurrada ou até ciciada, com uma dicção própria e equipada de poderosas imagens, com um timbre seu, onde a busca das palavras se acasala à música, ao som e à melodia, numa admirável melopeia, o que faz dele um dos maiores poetas moçambicanos da minha geração (à falta de melhor termo) e um dos menos conhecidos, celebrados ou festejados. Hoje, Júlio Fernando de Sousa Júnior, de seu nome civil, nascido na Beira, Sofala, a 26 de Julho de 1954, faz 70 anos e eu aqui, na minha persistente altercação contra o descaso e a desmemória, contra a amnésia e o esquecimento, faço-lhe esta saudação de amigo, admirador e seu mais novo.

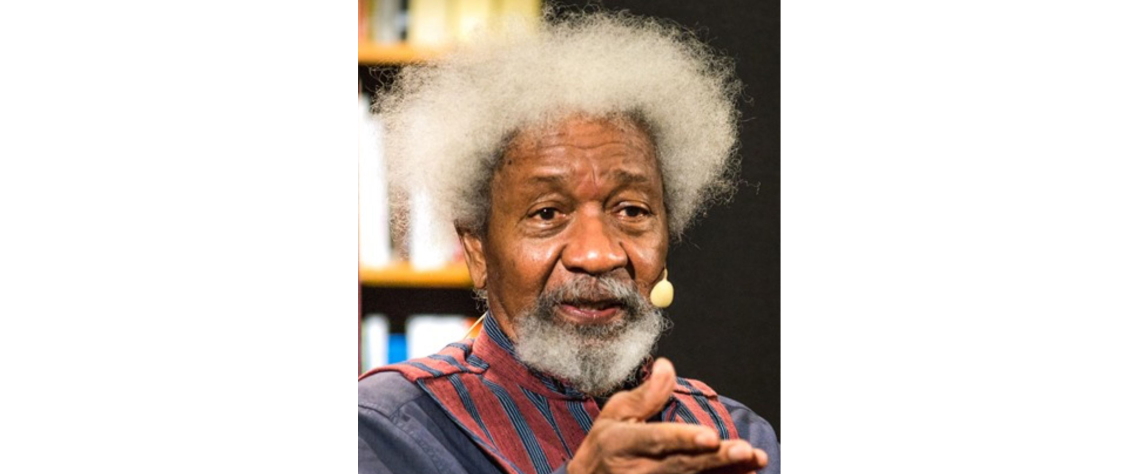

WOLE SOYINKA, 90 ANOS

Ferrugem é madureza, ferrugem.

E a pluma murcha do milho;

Pólen é tempo de acasalamento quando as andorinhas

Tecem uma dança

De setas emplumadas

Fiam espigas de milho em feixes

De luz alada. E, nós amamos ouvir

O vento a jungir frases, ouvir

O rascar dos campos, onde folhas de milho

Perfuram qual lascas de bambu.

Agora, nós, catadores

Aguardando a ferrugem em franjas, puxamos

Longas sombras do crepúsculo, trançamos

Palha seca em fumos de madeira. Espigas cheias

Levam a queda do germe – esperamos

A promessa da ferrugem.

(Wole Soyinka)

Wole Soyinka, dramaturgo, poeta, romancista, ensaísta, memorialista, professor, activista, nascido em Abeokuta, na Nigéria, a 13 de Julho de 1934, faz hoje 90 anos, imortalizado, em 1986, aos 52 anos, com o Prémio Nobel da Literatura, é, simultaneamente, ioruba, nigeriano, universal e cosmopolita. Os mitos, a cosmologia e a cosmogonia, a tradição e os seus signos, a modernidade e as suas contradições, atravessam a sua vasta, múltipla, profunda, vultosa, expressiva e impressiva obra. Para além disso, o seu activismo, que lhe valeu a prisão e o exílio, a perseguição e o oblívio, sem nunca ceder à ignomínia dos falsários, dos perjuros do poder e do infortúnio africano. É, seguramente, das últimas grandes figuras do continente, numa África arisca, sufocada, tolhida e incapaz.

A sua biografia regista, com dureza, as suas passagens nas prisões nigerianas e longos períodos de exílio. Há legendários anúncios em que é procurado vivo ou morto pelos regimes ditatoriais da Nigéria. Quando esteve vinte e dois meses preso (entre 1967 e 1969) registou essa experiência em “The Man Died” (1972). É também um exímio ensaísta e um proeminente poeta. Destaco, no domínio da ensaística: “Neo-tarzanism: The poetics of Pseudo-Transtion”, “Art, Dialogue and Outrage”, “From Drama and the African World View” (1976), “Myth, Literature and the African Word” (1976). Também é um memorialista inexpugnável: “You Must Set Forth at Dawn” (2006) é um volumoso livro de suas memórias. Em 1981 publicara “Aké: The Years of Childhood” sobre a sua infância em Aké, numa missão onde fez os estudos primários. Filho de pastor anglicano e mãe activista dos direitos das mulheres, cresceu entre livros e a sua vida seria obstinadamente dedicada à literatura.

No território da poesia: “Idanre and Other Poems” (1967), “Poems from the Prison” (1969), que seria reeditado com o título “A Shuttle in the Crypt” (1972), ou “Mandela´s Earth and Other Poems” (1988). A editora britânica Methuen publicou-lhe uma antologia com estes três prévios títulos: “Selected Poems”. Publicou, entre 1958 e 1960, três livros de contos: “A Tale of Two”, “Egbe´s Sworn Enemy” e “Madame Etienne´s Establishment”.

“Os Intérpretes” (1965) é considerada a sua magnum opus. Publicou apenas três romances. Sendo que o último tem um lapso temporal de meio século em relação ao anterior. É sobretudo dramaturgo. Também encenou as suas peças. Foi um activista pela independência do seu país e participou na efervescência da libertação. Não perdeu, porém, a lucidez, nem a liberdade de criticar. O optimismo da realidade não o impediu de praticar o pessimismo da razão, como queria o aforismo de Gramsci.

Na sua vasta obra sobressaem títulos como “A Dance of the Forests” (peça encenada em 1960 e, posteriormente, publicada em 1963) pensada para as comemorações da independência do seu país. Estreara-se, aos 20 anos, com a peça “Keffi´s Birdhday Treat “ (1954) e ficaria célebre com o seu teatro de intervenção. Sobretudo peças como “The Lion and the Jewel” (1959), “A Dance of the Forests” ou “Death and the King´s Horseman” (1975). Tem uma vastíssima obra teatral e é provavelmente o mais importante dramaturgo africano de sempre.

Quando lhe concederam a maior láurea literária tinha já uma vastíssima e importante obra e era uma voz intrépida na história política do seu país e de África. Em “Os Intérpretes”, uma verdadeira obra-prima, romance complexo, polifónico e sagaz há um grupo de jovens universitários, pretensamente intelectuais, que procuram “interpretar-se” e assim, com o seu passado, as suas crises, os seus fantasmas, os seus amores, as suas luzes e sombras, fazem o caleidoscópio de uma sociedade em mudança. Uma poderosa metáfora da Nigéria, de África, das suas promessas e frustrações, das suas esperanças e desenganos.

A ironia é um registo que atravessa toda a obra de Soyinka. A sátira como forma de crítica contundente. Na sua obra teatral, como se sabe, ele vitupera os opressores e os ditadores, abomina os corruptos, os falsificadores, os colonialistas e os que sobrevieram depois, os assassinos. Os sátrapas., os déspotas, os tiranos. Na peça “A Dance of the Forests”, a comemoração da independência da Nigéria se confunde da enxúndia da corrupção e atinge inclusive algumas personagens ligadas à organização das celebrações da Nação recém nascida. Há seres sobrenaturais que são convocados para denunciar a verdadeira face dos humanos. Em “Kongi´s Harvest” (1964) está em conflito um ditador e um rei tradicional e, de permeio, denuncia as atrocidades que o ditador pratica para relevar a sua superioridade.

Esta é a essência da obra dramática de Wole Soyinka. Está no cerne da sua escrita uma necessidade imperativa de intervenção. Uma assombrosa lucidez. Na sua obra vemos os conflitos entre os ditadores e líderes tradicionais numa realidade diversa e imprevisível e quase sempre satírica. Escreveu e encenou peças, criou poemas e declamou-os, redigiu ensaios e ensinou. Percorreu o mundo. Interveio. Sempre. Tem verve, é um grande tribuno. É de uma grande elegância quando fala ou dá entrevista. Um sábio, avisado, precatado. Erudito, pensador, humanista.

Li, em 1985, “Os Intérpretes”. Voltei a ler este tremendo livro há meses. Naqueles belos e ominosos anos 80 (parece um paradoxo dizer isto) nós líamos profusamente e os autores africanos eram traduzidos e publicados numa mítica colecção “Vozes de África”. Hoje quando vejo estas organizações inúteis, frívolas, imprescindíveis, como a SADC, que não servem mais do que alimentar o ego dos nossos intendentes, não sei se choro ou rio. Não são capazes de fazer a verdadeira comunidade cultural que somos. São a inequívoca expressão da nossa miséria, da nossa ignorância e da nossa inadimplência. Somos visceralmente ineptos. No entanto, há escritores espantosos no nosso continente.

Naqueles anos, de que sou nostálgico, lia sobretudo o senegalês Sembène Ousmane (“O Harmatão”), o nigeriano Chinua Achebe (“Um Homem Popular”), o queniano Ngugi Wa Thiong`o (“Um Grão de Trigo” e “Pétalas de Sangue”), ou Camara Laye da Guiné Conacry e o seu fabuloso “O Menino Negro”. Lia também escritores sul-africanos como Alex La Guma (“País de Pedra” ou “Tempo da Morte Cruel”), Peter Abrahams (“O Rapaz da Mina”) ou Alan Paton (“Chora Terra Bem Amada”). Lia o moçambicano Luís Bernardo Honwana (“Nós Matámos o Cão Tinhoso”), que pertence a esta geração e a esta estirpe única de escritores africanos (aceno aqui, subliminarmente, à “African Writers Series” da Heinemamm). Mais tarde haveria de ler o egípcio Naguib Mahafuz, ou os sul-africanos Nadine Gordimer e J.M. Coetzee (sobretudo o brutal romance “Desgraça”), laureados com o Nobel. Ou ainda Njabulo Ndebele (“Death of a son”, dilacerante história do tempo do apartheid).

Hoje leio sobretudo as mulheres. África tem escritoras espantosas. Cito três nomes, poderia citar muito mais, mas não tenho espaço para tanto. Fico-me pela nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (“Americanah”, um romance portentoso e fecundo), pela etíope Maaza Mengiste (“O Rei Sombra”, romance soberbo, espantoso e iconoclasta) ou pela zimbabweana Tsitsi Dangarembga (“Condições Nervosas” – um livro prodigioso, escrito magistralmente). Tsitis é para mim a mais ingente escritora africana da actualidade. Poderia citar o queniano Binyavanga Mainaina (escritor brutal – “How to Writhe about Africa (2022) –, cujo destino lembra o infortúnio do zimbabweano Dambuzo Marechera, autor de “House of Hunger”, de 1978) que criou uma revista “Kwani?”, decisiva na promoção das novas estrelas africanos no domínio da literatura. Fê-lo com o dinheiro que ganhara do Cain Prize em 2002. Numa antologia “Africa 39 – New Wiriting From Africa South Of Sahara” (2014), com prefácio de Wole Soyinka, celebra-se esse sumptuoso esplendor da nova literatura africana.

Soyinka acaba de publicar novo e porfiado romance: “Chronicles from the Happiest People on Earth” (“Crónicas do Lugar do Povo mais Feliz da Terra”), em 2021, no qual vergasta uma sociedade doente, com o vírus endémico da corrupção e do tráfico, num registo que deslisa entre a descrição pura e dura de uma realidade abjecta e a sátira e o pícaro de um humor absolutamente hilariante. Considerou-o, aliás, uma homenagem à Nigéria. Estes tempos e estes problemas (corrupção) que assolam o continente são as suas personagens de sempre. Desde 1973, quando deu a conhecer “Season of Anomy”, que não publicava um romance. O seu vinagre milenar está lá.

Num dia de Março, do longínquo ano de 1995, fui ao seu encontro, na companhia do Pedro Rosa Mendes, para o entrevistar para o jornal “Público”, onde ambos éramos jornalistas. Ele estava de visita a Lisboa para compromissos literários. Recordo-me sobretudo da sua figura hierática, da sua legendária cabeleira afro, da sua barba aparadíssima, do seu colete mítico e da sua voz poderosíssima. Lembro-me de ouvi-lo dizer o poema “´No´ He Said” (for Nelson Mandela): “In and out of time warp, I am that rock / I the black hole of the sky”. Lembro da sua voz e da sua majestade. Da sua voz que ainda reverbera em mim. E de duas coisas que ele nos disse, entre várias, naquele encontro irrepetível.

A primeira: que os africanos deveriam ter tido coragem de desfazer as fronteiras que eram a herança da Conferência de Berlim e que estavam na origem de intermináveis guerras étnicas e fratricidas: “Os políticos traíram África”, disse-nos desassombradamente. Escolhemos, aliás, esta frase indomável para título da entrevista. A segunda: “Eu não sou neo-tarzanista”. Era, por conseguinte, contra a ideia de que o homem africano deveria retornar ao tempo místico da tanga e da floresta (palavras minhas) – ao tempo do mito selvagem. Afirmava-se como um homem moderno e não tinha pejo nem se coibia quando reclamava dos avatares da modernidade. Para além disto, não esqueço as suas intrépidas posições sobre as ditaduras africanas, de que era um opositor visceral e que estão impressas em toda a sua obra.

Vi-o, muitos anos depois, num comum voo entre a Cidade do Cabo e Joanesburgo, mas não tive o arrojo suficientemente juvenil de me dirigir a ele. Admirei-o de longe: a sua elegante figura, o seu olhar fixo no que lia, a sua silhueta e o cabelo todo branco como um belo ancião. Estava longe do homem de 52 anos que dera o primeiro Nobel da Literatura à África. O seu indubitável nome esplendia há muito sem equívoco nos lustros literários africanos ou ocidentais, onde actua como professor em diversas universidades. Fiquei empolgado quando o vi e tive o sobressalto de todos os que se entrevistam com os seus ídolos. Mesmo quando a sua devoção é púdica ou acanhada.

Wole Soyinka nasceu há 90 anos. Tem sido celebrado em África e no Mundo. Vejo-o como um africano digno, um intelectual probo, de um modelo exemplar, sempre inspirador, não só pela sua lucidez e coragem, mas sobretudo pelo quilate das suas ideias e obras, cujo jaez é indubitavelmente singular e esplendorosamente distinto. Admiro a sua fleuma em certas intervenções e o facto de ser compassivo. A sua imensa sabedoria e a sua bonomia. Como nos versos em epígrafe, em tradução brasileira, do poema “Estação”, onde ele surge sensível, mavioso, terno. Aqui deixo o meu preito e, humildemente, também o celebro.

KaMpfumo, 13 de Julho de 2024

BERTINA LOPES, 100 ANOS

Bertina Lopes, nascida a 11 de Julho de 1924, na vetusta Lourenço Marques, foi uma artista de um talento assombroso, atravessou longas e diversas épocas, inventou-se e reinventou-se em vários estilos, técnicas e cores, desde o figurativo ao abstracto, numa colossal jornada, iniciada em Moçambique, prosseguida em Itália e profusamente disseminada pelo Mundo. A sua pintura, a sua escultura e o seu ativismo eram, quando morreu, a 10 de Fevereiro de 2012, aos 88 anos, em Roma, aclamados e ela tinha então o beneplácito dos deuses.

Malangatana, na sua verve, na sua exuberância, na sua generosidade, na sua mítica prodigalidade, disse que Bertina Lopes era a mãe e o pai da pintura moçambicana. Esta cordialidade de um génio para outro génio, de um prodígio para outro prodígio, de um fundador para outra fundadora, parece-me mais fecunda, benfazeja, do que aquele ditame que, ao descrever a artista, assaca-nos as suas origens biológicas. O incomensurável génio da pintora deve muito mais ao seu talento portentoso e à sua obstinada ou árdua procura e afirmação do que propriamente ao facto de ter nascido do pai ou mãe com as origens que tinham.

A esta distância, poder-se-á dizer que Bertina foi, de facto, uma mulher extraordinária. O seu percurso é notável, o seu dom gigantesco, a sua ética e as suas lutas justas e urgentes. No centro de Roma, no ocaso da vida, tinha a seus pés, presidentes e cardeais, embaixadores e ministros, artistas e admiradores, amigos. Vivia entre quadros, com declarações que lhe deixavam nas paredes e uma indómita vontade de sonhar. Era a sua casa-atelier, a sua “casa-bohème”, como a chamou uma outra soberba figura, a crítica literária Luciana Stegagno Picchio.

Bertina iniciara com uma colectiva em 1956 onde expusera pela primeira vez. Morreria exactamente 56 anos depois dessa estreia. A sua pintura tinha uma força alegórica brutal. Quer fosse a que lhe adviesse das figuras espantosas que lhe nasceram das mãos nas suas primícias, fossem os totens que lhe sobrevieram depois ou as cores explosivas que se lhe definem. Foi livre e libertadora, revolucionária e disruptiva, crítica e empenhada, devota do amor e dos seus prodígios. Ainda hoje espantam-me os meninos da Mafalala, ou os retratos, quer das irmãs ou dos seus alunos, ou aqueles olhos municiados de revolta.

Nos seus primórdios pertenceu à ala dos fundadores. A sua pintura dialoga com a poesia de José Craveirinha, Noémia de Sousa ou Rui Nogar, com os contos de Luís Bernardo Honwana, com a fotografia de Ricardo Rangel, com a pintura de Malangatana. É a força dos nossos instauradores. Dos que intuem a moçambicanidade, dos que se afirmam na dissensão em relação ao “status quo”, dos que combatem pela justiça, dos que fazem da luta e da afirmação identitária uma desinência. Um projecto de vida. E nisto existe um halo geracional, indubitavelmente.

Bertina Lopes é também uma pintora intrinsecamente literária. São míticas as suas criações à volta dos poemas de José Craveirinha ou Noémia de Sousa. Aliás, ela afirmava encontrar na poesia de Craveirinha motivos, causas ou razões para a sua pintura. A sua obra é impetuosa, opulenta, transbordante, rica, viva, enérgica, vibrante, faustosa.

Um dos seus deuses tutelares foi Picasso e o seu cubismo. Claudio Crescentini, autor de “Bertina Lopes: tutto (o quasi)” (2013) disse sobre a artista moçambicana: “Após uma primeira esboçada, ainda que delicada, aproximação à arte, a pintura de Bertina Lopes impôs-se, desde logo, pela sua forte figuração expressionista e pelo compromisso político dos conteúdos, arrastados depois por uma subjectiva nova leitura do signo de Picasso”. Mas ela não se tornou epígono dos mestres. Soube criar a sua própria identidade, a sua personalidade, os seus referenciais. Começou por ser visceralmente moçambicana e seria com o tempo profusamente universal. Picasso, Braque, Matisse não impediram a sua originalidade, a sua fulgurante personalidade.

Num concurso para um painel do Banco Nacional Ultramarino (hoje Banco de Moçambique), ganho por Garizo do Carmo, Bertina Lopes escolhe como proposta a história do ritual do lobolo. Escusado será dizer que ela jamais ganharia tal concurso. Craveirinha fez a defesa da sua escolha e da sua ética como artista: “Foste o único artista de Moçambique inteiramente moçambicano na obra que apresentaste”. Aliás, o poeta irá motivá-la a prosseguir nessa senda identitária, “do lugar onde temos os pés”. Estávamos nos efervescentes anos 60.

Bertina estudara em Portugal na António Arroio e na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Regressada ao seu país de origem ensina desenho em escolas da então Lourenço Marques ao longo de 9 anos. Em 1953 participa no concurso anual de artes plásticas. Na sede da Associação Africana dá aulas de desenho e pintura decorativa e dirige a escola de arte infantil da agremiação. Em 1958 faz a sua primeira individual: desenho, guache e óleo. O “Paralelo 20” faz-lhe importantes encómios. Em 1960, na Poliarte, outra individual. Eugénio Lisboa redige o texto do catálogo. Divisa-lhe o “espírito de procura permanente, irrequieto, insaciável”. Afinal, o que irá ser a sua divisa e a sua divícia, a sua herança e a sua facúndia. A figura está no centro dessa busca. O seu grito visceral. Para além do domínio da técnica, da cor ou da expressão, a natureza social da sua expressão.

É dessa época a exposição de 23 óleos quase todos baseados nos poemas de José Craveirinha e Noémia de Sousa numa iniciativa patrocinada pelo Núcleo de Arte. Os dois poetas são a eloquência da revolta, a veemência da luta, a expressão da moçambicanidade. A invenção dessa moçambicanidade. O libelo e a indignação. Bertina dá primazia ao figurativo. Afinal, a poesia de Craveirinha e de Noémia não são o abstracto, antes pelo contrário. Começa a sua afirmação.

Participa em colectivas, faz individuais. Quando o ar se torna irrespirável, nesses ominosos anos 60, decidi partir. Tinha 9 anos de ensino e já era uma artista de gabarito. O seu casamento com o poeta Virgílio de Lemos dissolvera-se, tinham dois filhos. O cerco apertava-se. Primeiro em Lisboa, com uma bolsa da Gulbenkian, depois Roma com uma subvenção da mesma fundação. Conhece artistas, mergulha no meio, estabelece-se longe da repressão. Casa-se com Franco Confaloni. Em 1965 torna-se italiana. Perde a nacionalidade portuguesa.

A sua obra ganha mundo: Lisboa (1961), Porto (1963), Roma (1970), Veneza (1975), Madrid (1976), Badgade (1981), Maputo (1982), Luanda (1983), Praia (1985), por aí fora. Prémios, como Rachel Carson, ou Gabriel Dinunzio. Segue-se-lhe o reconhecimento, a veneração, as homenagens. Se nos anos 50 evocava Luisa Chewene, nos anos 60 Fanisse, nos anos 70 Mussunda, o grito, a súplica, a violência, a noite, o tótem, em 1975 virá o sol, a festa e a esperança. O seu afro país Moçambique sempre de permeio. A morte do Presidente Samora devolve-lhe o grito de revolta em 1986. Ela quer que seja o último. No entanto, sempre as suas raízes, a esperança que sobrevirá nos anos 90, mas também a morte e a pungente evocação do filho Virgílio. Depois o espaço, o seu infinito potencial. A sua identidade aprumada. As suas metáforas. África, essa África adentro. Em Julho de 1994 realiza uma grande exposição em Maputo. Elusiva e ostensivamente colorida, a África da infância refulge nas suas obras. Em 1982 realizara no Museu Nacional de Arte uma importante exposição. Estes serão os dois marcos pós-independência de Bertina em Moçambique. Rui Nogar, num colóquio alusivo à sua obra, aquando da exposição de 82, descreveu: “Nos quadros da Bertina Lopes vemos uma conquista, desespero, ódio ao ódio”. Bertina, acrescentava o poeta, está sempre presente “com violência” na sua obra: a sua tela denota sempre “explosão cromática”, sobretudo “explosão humana”.

Luciana Stegagno Picchio escreveu um dos mais belos textos sobre Bertina: “Antiga como a África dos seus primórdios de fidelidade, moderna e futura como a Europa da sua sabedoria e escolha artística”. Ali estão os signos, as metáforas, as máscaras, os tótemes. Ali está a busca incessante. Ali está a sua identidade. Os rostos e os gritos, a esteira e a serpente, os azuis e os amarelos, os vermelhos, o preto e branco. África sempre, no seu luto perpétuo, na sua noite escura, na sua esperança obstinada. Uma obra ontológica. Bela, onírica, elusiva, ostensiva. Prodigiosa.

Conheci-a nas paredes da AEMO, conheci-a na casa de José Craveirinha e nas conversas com o poeta da Mafalala, conheci-a na cumplicidade com o Rui Nogar. Conheci-a de ouvir Luís Bernardo Honwana falar esplendorosamente dela. Ou nos testemunhos do António Pinto de Abreu que voltava de Roma sempre efusivo, inflamado, ardoroso. Ou do Tomás Viera Mário. Ou da Paola Rolletta, activamente vigilante sobre o destino da sua obra. Conheci-a dos testemunhos longínquos do Virgílio de Lemos. Sabia dos amigos que a visitavam em Roma, que deixavam escrito nas suas paredes as suas profissões de fé, ali onde ela os recebia, no centro da capital italiana, sobre os telhados da cidade, lugar agora órfão dela e da sua obra.

Hoje passam 100 anos sobre o seu nascimento. Sei das declarações de intenções de resgatar a sua obra. Ou dos avisos de que esta, com a sua morte primeiro e depois do Franco, perder-se-ia. Mas nós somos pródigos nos desígnios e incapazes de fazer o que quer que seja. Agora, é tarde. Lá fora publicam-se livros, a sua obra é referenciada, o seu nome celebrado. Aqui, como sempre, ficamo-nos pelas bravatas. Nada fazemos. Nem por Malangatana, nem por Bertina, nem por Craveirinha, nem pela Noémia, nem pelo Fany Mpfumo. Não fazemos por nós. Somos ineptos, acintosamente inábeis. Somos moçambicanamente inadimplentes.

KaMpfumo, 11 de Julho de 2024

MAGID OSMAN, 80 ANOS

Abdul Magid Osman faz hoje 80 anos. É um dos nossos melhores. Não tivesse outros motivos para o celebrar, haveria de assacar as razões da amizade que nos ligam há anos. Mas acontece que o Magid é muito mais do que um amigo, é um dos moçambicanos exemplares, uma daquelas personagens que a nossa distracção ou a nossa abulia colectiva se atreve a abandonar no limbo do esquecimento ou do descaso. Parece uma patologia da nossa nacionalidade: esta reiterada arte de deslembrar.

Ele foi um desportista emérito, tanto no futebol de salão como (ou sobretudo) no atletismo. Excelente nos 110 metros barreiras. Ele foi dos primeiros e raros quadros deste País quando acedemos à Independência. Formara-se em Economia e Finanças no Instituto Superior de Economia em Lisboa. Ele foi o ministro das Finanças que fez a transição entre a I e a II República, entre a economia centralmente planificada para uma economia mais liberal (o que em termos políticos correspondeu a uma transição). Provavelmente, ainda estamos a viver as dores dessa transição imperfeita. Antes fora secretário de Estado e, subsequentemente, ministro dos Recursos Minerais. Ele foi um alto funcionário das Nações Unidas (PNUD).Ele criou o BCI. Ele foi administrador não executivo do Mercantile Bank na África do Sul. Ele criou a Épsilon. Ele foi um dos fundadores e presidente da Biofund. Ele foi Presidente do Conselho de Administração do Banco Único. Ele esteve no Conselho de Administração da GALP Energia. Ele é um dos mais reputados economistas moçambicanos. Ele é um intelectual público. Pensa políticas públicas. Um grande intelectual. Preocupado sempre com o nosso destino comum.

Reputo-o, sobretudo, nesta última qualidade. A de intelectual, a de pensador. Ele se indaga, ele nos indaga, ele se interpela, ele nos interpela. Conversar com o Magid – socorro-me a um famoso ensaísta recentemente perecido – é melhorar o silêncio. É fascinante escutá-lo. A sua conversa, o seu método, a sua pedagogia. Há interlocutores cuja conversa vale o nosso silêncio ou pelo menos a inteligência da nossa interposição. Magid é um deles. Um sábio.

Cultivo, cultivamos, com o Magid, uma bela e velha tertúlia. À nossa pândega (à falta de melhor termo) curamos chamar Vergelegen, um vinho de que somos adictos. O Deus Baco sabe da nossa folia e nos tem penitenciado da depressão, da prostração, da melancolia. Porque às vezes, muitas vezes, somos confrontados com a desesperança, a ausência de rumo, a ameaça do infuturo, a incerteza. Vivemos tempos aziagos.

Não me lembro de uma conversa, de um almoço, de um jantar onde o Magid não se ativesse ao País. A Pátria antes de tudo, a Pátria doí-lhe as entranhas, a Pátria é urgente e visceral nele, ele sofre com a Pátria, ele não vive para além da Pátria. Magid Osman é indefectivelmente patriota. Não é necessariamente ufano. É um crítico. Mas quem disse que praticar a contradita é divergir da Pátria? Penso, aliás, que a benquerença patriótica nos impele ao exercício da réplica, da disjuntiva. Bem sei que há por aí muitos defenestradores do espírito da liberdade. Mas acredito, como o Magid, numa sociedade aberta. Bem sabemos nós dos seus inimigos...

Ao longo destas décadas de amizade aprendi a escutá-lo e a intentar a replicação. Também convergimos e muito. O Magid é um romântico, um pouco quixotesco talvez, alguém que acredita, um utópico. Um lírico, diria eu. Ele sempre encontra motivos para acreditar. Onde nos vemos impossibilidades, ele vislumbra um postigo. Certa vez, perante uma mensagem de fim de ano seca minha, ele reclamou que lhe faltava esperança. E acrescentou palavras que nos serviam de lenitivo.

Magid é também um amigo magnânimo. Ele cobre de generosidade os seus amigos. Dá-se-nos em transbordante altruísmo. A amizade é uma insígnia para ele, uma divisa. Exerce-a com prodigalidade. Provavelmente, o mote da sua vida. Os amigos são a sua família. Trata-os como trata os seus. Um homem de uma grande humanidade. Um homem de uma grande bondade. Um ser superior. Um grande senhor. Um senhor nobre. Majestosamente nobre. Nobilíssimo!

Ele sabe reconhecer e reconhecer-se na inteligência e na cultura dos outros. Ele admira quem o é. A sua devoção ao conhecimento e à cultura é uma das marcas distintivas da sua personalidade. A argúcia na argumentação, a perspicácia na análise, a sagacidade no raciocínio. A abertura e o espírito livre. A humildade e a sapiência. Estas são as epígrafes de Abdul Magid Osman. Tudo isto com afeição. Tudo isto com dilecção.

Devo-lhe uma amizade irrepreensível, uma comunhão de ideias e de sonhos, uma solidariedade sem limites. Devo-lhe muito do que sou. Devo-lhe eu, devemo-lo todos aqueles que com ele temos tido a felicidade de conviver e de fazer parte do seu círculo de amigos. Somos, também, por isso, a sua família.

Nunca ouvi uma palavra de censura ao amigo Magid. Ouço palavras em seu abono: aclamação, aplauso, reconhecimento. É o que oiço dos seus amigos. Isto significa que não haja quem se amofine? Haverá, por certo. É, no entanto, daquelas personagens que nos lembram os antigos: digno, elegante, justo. Decente. Um tipo de alta categoria, de uma estirpe rara. Magid é de uma correcção, de uma honestidade, de uma lealdade ímpares. É um homem bom. Probo. E isso já não se diz a muitos ou com esta intelecção.

Há anos que o desafio a escrever. O Magid tem um pensamento fino, uma interlocução viva e inteligente, com ironia e sem soberba. Tem uma trajectória belíssima, tem mundo. Ele está bem à conversa com um estadista ou com alguém sem pergaminhos. Vi muita gente humilde devotar-lhe amizade e anuir em seu favor. Reitero: ele é um ser único. Um livro do Magid poderia ser um testemunho capital sobre o nosso tempo. Sobre o destino de Moçambique e sobre o estado do Mundo.

O País deve-lhe muito. Como economista. Como homem público. Como moçambicano preocupado com o destino dos outros moçambicanos, de todos os moçambicanos. Como empreendedor. Como pensador. Como intelectual. O País deve-lhe uma homenagem, uma honraria – prerrogativa para os melhores. Essa distinção é uma franquia que nos fica bem. Temos que aprender a fazê-lo. Longe da contenda política. A nossa sociedade não se pode resumir à altercação entre partidos ou ao monopólio daqueles que ditam a condição dos paladinos da Pátria.

Temos que ser audazes e poder dizer sem medo, ousar proclamar, apregoar ou conclamar os nossos melhores. Abdul Magid Osman é um desses moçambicanos intrépidos, personagem ou intérprete do devir moçambicano, protagonista do nosso tempo, cuja vida e exemplo põem-no numa craveira que faz dele inspiração e bitola como cidadão distintíssimo. Aqui lhe deixo, neste dia 11 de Junho, dos seus 80 anos, o meu breve tributo, este louvor canhestro de quem se reconhece na láurea da sua amizade.

Elciego, País Basco, 11 de Junho de 2024

ZAIDA: TSOVA, KURUFELA!

Nasceu Zaida Mucavel, atingiu a imortalidade como Zaida Chongo. Ou Lhongo, como alguns grafam o apelido que lhe advém do casamento com Carlos Chongo. Nascera a 17 de Junho de 1970 e o seu ocaso aconteceria a 4 de Junho de 2004. Fez a passagem com a idade de Cristo e deixou o seu rastilho de génio no mesmo páramo que a recebeu prematuramente. Mais do que um nome, é um mito. Uma das lendas que fazem a nossa pobre mitologia. Recordo-a sobretudo como a mais iconoclasta das cantoras moçambicanas. A sua rebeldia encantava-me. Ela tinha mandiga no corpo e naquela voz maviosa. Vê-la no palco, nas suas coreografias provocadoras, era fascinante. Era assombroso. Aquela sua figura indómita, aquela sua paixão revolucionária, aquela sua subversão. Era uma rebelde com causas. Um talento espantoso. Uma artista sublime. Um daqueles raros cometas.

Zaida cantava o quotidiano. O dia a dia. Os problemas aparentemente corriqueiros dos seus iguais. Era despretensiosa e, no entanto, libertária. Era uma mulher livre que lutava para nos libertar. De quê? Dos preconceitos. Perseguia e lutava pelos direitos das mulheres. A sua crítica social era acutilante. Provavelmente, o que ela cantou persista ainda hoje e, se calhar, com maior expressão. Vivemos mergulhados em contradições insanáveis, a nossa sociedade está cada vez mais enferma. Zaida é, por isso, actual, terrivelmente actual. Permanece cortantemente actual. A sua crítica severa ressoa. Era um verdadeiro tratado de sociologia. Escrutinava as tensões sociais, as relações problemáticas na sociedade. As relações sociais. Cantou o amor. Cantou a mulher. Cantou os homens. Cantou as anomias da sociedade. As nossas complicações, os nossos distúrbios, os nossos tumultos.

Iniciara como bailarina no grupo de Carlos Chongo. Mesmo quando se transfigurou em ícone da música, não deixou de encantar com a sua ginga, a sua candura na dança e o seu dom provocador. Tinha panache. Era elegante. Era bonita. Tinha um sorriso bonito. Não era exibicionista, expressava a sua arte, o seu génio. Das parcas biografias sobre Zaida reza a história que ela filha da vasta prole de Amélia Cossa e Jaime Mucavel. O seu nome de baptismo era por isso Zaida Jaime Mucavel. Nascera em Boane (Mahubu) a 17 de Junho de 1970. O pai tocava xizambi, um instrumento tradicional, em forma de arco. Dos filhos de Amélia e Jaime, apenas Zaida cantou e dançou.

Zaida foi muito popular. A sua morte e o seu funeral foram momentos de grande comoção nas ruas. Só quase 20 anos depois um outro músico, também extremamente popular, iria ter do público semelhante afectividade. Nós amámos a Zaida, nós admirámos a Zaida, nós queríamos a Zaida. Como nenhuma outra cantora. Lembro-me de ver os populares a cantarem à passagem do seu féretro. De ouvir a sua voz prolongada na dor e no desespero de muitos. Muitos que eram simples, iguais. Deixaria para o futuro: “Zabelane”, “N´dzuti”, “Sibô”, “Toma que te dou”, “Drenagem”, “Alfândega”, “Ma take away” ou “Sifa Sihlile”. Não foi consensual. Os geniais nunca o são. A arte divide. A grande arte não busca a mesma avença de todos. A grande arte contesta, duvida, indaga, interroga. Lembro que um grande poeta meu amigo achava-a um kitsch, algo ridícula, a roçar a libertinagem. Eu discordava dele. Para mim, Zaida era genial, tinha o dom, o engenho, a aptidão. Era uma rebelde, uma revolucionária.

Tinha uma candura, era tão catita a cantar, o seu sorriso quase infantil, algo maroto, algo inocente, o seu encanto e a sua desenvoltura, o seu estilo despojado, a sua doçura irreverente. Estava à frente do tempo, muito à frente. Cantou a nossa tragédia, a tragédia dos moçambicanos e a sua morte não foi o desmentido da mesma. Foi uma espécie de ironia trágica que cobriu o seu destino. O reiterar desse fatalismo. Os deuses são caprichosos.

Passam hoje 20 anos que ela que se apartou dos vivos. Tudo nela foi precoce: o talento, o palco, o brilho, o casamento. O sucesso. O apogeu. O ocaso. Eclipsou com a idade de Cristo e subscreveu provavelmente um aforismo grego. Os deuses amam os que partem cedo. Chamaram-na cedo demais. Queriam-na por perto. Provavelmente para ter o privilégio da sua playlist: de “Quiribone” a “Sibo” passando por “Drenagem” ou “Toma que te dou”. Zaida brilha ainda hoje no firmamento, naquele páramo para o qual a levaram.

Zaida, tsova, kurufela!

Lisboa, 4 de Junho de 2024

HELIODORO BAPTISTA, 80 ANOS

“Como em outros poetas, também em mim, anuí:

não há a probabilidade de me render”

Heliodoro Baptista (“Nos Joelhos do Silêncio”)

Como epígrafe de um dos seus poemas mais incisivos e emblemáticos – “As outras mãos” –, Heliodoro Baptista citou o romancista uruguaio Juan Carlos Onetti que diz, em “O Estaleiro”: “É estranho que aqui ninguém soubesse de nada”. Com isso, o poeta denunciava a complacência que houve durante muitos anos em relação a práticas repressivas e de silenciamento do regime sobre vozes discordantes ou desalinhadas. Ele, que foi preso, que esteve cinco anos sem emprego, afastado do jornalismo, proscrito da pátria literária, sem ver a sua obra publicada, ostracizado, tendo a solidariedade de poucos, sofrera, no opróbrio daqueles anos, o anátema do isolamento. Jornalista, cedo vira, nos novos governantes, atitudes que criticava nos seus artigos. Era contra a arrogância, a prepotência ou o culto da personalidade.

Poeta erudito, ostensivamente sarcástico, por vezes, elíptico outras, seria, no entanto, cristalino em “As outras mãos”: “As mãos do poder, meu amor, / são mãos humanas. // Fulminantes, ásperas, leves, / gordas, acesas, molhadas de chuva / são sempre humanas”. Pagará um preço elevadíssimo pela sua ousadia, pela sua dissensão. “Por Cima de Toda a Folha” (1987) iria resgatá-lo, de algum modo, do isolamento, da proscrição, da exclusão ou do insulamento. O livro estava dividido em duas partes. Uma, a primeira, com poemas escritos entre 1970 e 1974, a segunda, com textos redigidos entre 1975 e 1984. Pertenciam ao primeiro caderno, poemas como “A Aldeia” sobre o massacre de Wiriamu: “Vede / a amabilidade das manhãs / exprimindo-se tão bem / sobre o espaço das bombas”, ou “Alegoria”, outra denúncia intrépida do genocídio colonial: “Em Inhaminga, meu amor / estão as armas apontadas para o céu / mas só há pássaros”. Há, subsumida, uma cortante ironia. O segundo caderno tinha versos crípticos, mas de clara denúncia dos despropósitos do regime e das suas redundâncias: “Os deuses e os mitos seduzem-nos / até ao horror encarado de frente / mas somente representam no espaço / o imponderável de todas as coisas”.

Heliodoro Baptista, num tom acerado, impugnava os “obnóxios”: “A memória deve viver destes ímpetos / para produzir, contraponto oscilante, / a esplêndida leveza da nuvem, / do ser-se comunicativo / antes de termos sido persistentes, / nos confrontos; / improváveis como queríamos, / ilógicos sobretudo frente ao sussurro / das balalaicas obnóxias”. Tinha, à conta disso, o pecúlio da prisão e do desemprego. A divergência custara-lhe o isolamento e a penitenciária. Foi um dos primeiros intelectuais a exprimir o desencanto com os tempos novos e a experimentar a dureza da represália. Era um sacrílego para os prosélitos de serviço. No poema “Cela em êxtase”, na sua primeira prisão, de 1977, sem culpa formada, escreve: “Não devemos ter medo nem da pobreza; jamais / da prisão e do exílio”. Como poeta, vivia ainda “no tempo dos gritos”, como assinalara, numa das epígrafes do livro, ao citar Elias Canetti, autor de “Auto-de-Fé”, nascido na Bulgária e Prémio Nobel. Também aludia a José Craveirinha, seu amigo, quando, num outro contexto, mas em circunstâncias similares, denunciava: “os nervos novamente adequados a tudo / os amigos minuciosamente bem escolhidos. / As conversas prudentemente sussurradas. / Uma necessidade imperceptível a desconfiança”.

Não obstante, Heliodoro Baptista era um poeta do amor. Aliás, dedicava o seu livro aos filhos (Pablo e Guy) e “ao amor e ao meu país”. Ele amava intransigentemente este país e foi dos seus melhores poetas. Viveu, no entanto, toda a vida, acossado. Primeiro pelos esbirros do regime, depois perseguido pelos seus fantasmas. Aliás, ele escrevia para se conciliar com os seus fantasmas. Foi acutilante, acerbo, assertivo. Foi digno da sua condição e da sua profissão iniciada em 1971 no vetusto “Notícias da Beira” onde se estreara literariamente na página “Jovem” anos antes. José Craveirinha, Eugénio Lisboa, Sebastião Alba, Eduardo Pitta, Jorge Viegas eram alguns dos nomes que colaboravam na secção literária. Nascera em Quelimane, mas seria a Beira a sua pátria e o seu exílio. Vivia entre livros e era um grande leitor. Um autodidacta. Um melómano. Tinha paixão pelo cinema. Era culto, ecléctico, erudito. O que significa, por outras palavras: avançado, civilizado, ilustrado.

Quando o conheci, em 1987 saíra dessa espessa neblina que o ocultava e omitia. Voltara ao jornalismo e preparava-se para publicar o seu livro de estreia. Aquando da edição da série Autores Moçambicanos pelo INLD o seu original fora postergado, censurado e proscrito. Mesmo José Craveirinha, herói da Pátria, teve os seus tempos aziagos. A sua dimensão e importância e o facto de ter a amizade de Samora Machel devem ter dissuadido os prosélitos. Mas há poetas que amargaram a reeducação. Heliodoro conheceu os “Zambezes de solidão” e soube que “nunca um balázio em cheio / deu tanta alegria / aos profissionais do tédio / e aos acrobatas da intriga.”

No poema “Niassa – 1978”, do seu último livro, “Nos Joelhos do Silêncio” (2005) é lacerante: “Dizem que os campos se enchem de homens e mulheres. / Um a um, à noite, na areia de águas doces, os espíritos / enxotam leões reduzidos a cães sem dono. Lá, a lua em cimitarra. / Acordo na noite. A ave sagrada canta as leis do céu, / nos ensurdece, / estala na noite: provavelmente, começaram os fuzilamentos”. Isto é terrível, ao mesmo tempo belo. Isto é de um grande poeta. Belo e cortante.

Heliodoro Baptista era um poeta da linhagem dos que se revêem numa poesia como forma de conhecimento, numa poesia ecléctica. Releva daí o facto de a discussão que se despoletou sobre a questão da intertextualidade, naqueles anos, não lhe ser de todo alheia. A poesia dialoga com a melhor poesia e com os poetas que ele reputava. Contemporâneo de Jorge Viegas, Sebastião Alba ou Leite de Vasconcelos, leitor e amigo de José Craveirinha, admirador de Rui Nogar – “Mas não te iludas, irmão do Zé e do Nogar, / com a sintaxe dos novos oráculos” -, cultor da poesia de Herberto Helder , que terá uma importância capital na sua vida e no seu destino poético. Leitor de Fernando Pessoa ou Eugénio de Andrade, entre os portugueses, de João Cabral Melo Neto ou Carlos Drummond de Andrade, para citar os brasileiros, ou do Pablo Neruda. Era um leitor obstinado. “Somos indissociáveis / nos clássicos antípodas / da nossa ortodoxia / de amarmos Craveirinha e Kalungano / (com a mesma independência?) / que alguns nos lêem / no sentido figurado / seguindo à risca cada metáfora”. Sarcástico, altivo, soberbo. Ou hiperbólico e, ao mesmo tempo, provocador. Sempre provocador.

A sua vasta erudição compreendia um conhecimento amplo da ficção e do romance. Leu os clássicos, era admirador dos latino-americanos, dos americanos, dos europeus ou asiáticos. Citava deste Hemingway a García Márquez, de Mishima a Onetti, de Carlos de Oliveira a Jorge Amado. Foi um prosador exímio, um contista exemplar. Nos anos 70 emparceirou com Carneiro Gonçalves na experimentação de um dos universos mais inexplorados da nossa ficção – as lendas que ambos magnificamente verteram para o jornal “Notícias da Beira”. Uma dessas raras peças (“Chicaláua Milele”), de Heliodoro Baptista, publicada originalmente a 15 de Agosto de 1971, está coligida na antologia de contos “As Mãos dos Pretos”.